「肩のトレーニング、頑張ってるのに全然デカくならない…。才能ないのかな…」

「サイドレイズやってるけど、肩じゃなくて首(僧帽筋)ばっかり疲れる。やり方間違ってる?」

「Tシャツやスーツが似合う、あの『メロン肩』に憧れる!ジムで何をすれば、あんな肩になれるんだ?」

たくましい逆三角形のシルエット、Tシャツを立体的に見せる「肩幅」。

これらを決定づける最重要部位こそが「肩(三角筋)」です。

しかし、三角筋は、トレーニングの成果が非常に出にくい「難関部位」の一つ。

多くのトレーニーが、「停滞期」に悩み、「効かせ方(フォーム)」に迷い、最悪の場合「怪我」によって戦線離脱してしまいます。

なぜ、肩トレはこれほどまでに難しいのでしょうか?

その答えは、肩の「複雑な構造(3つの部位)」と、多くの人が陥る「フォームの間違い」にあります。

この記事は、そんな「肩トレ停滞期」に悩むあなたのための完全攻略ガイドです。

なぜあなたの肩が大きくならないのか、その解剖学的な理由から、停滞を打ち破り、あの「メロン肩」を作り上げるための、ジムのマシン・ダンベルを使った「最強メニュー5選」と、絶対に失敗しないための「フォームのコツ」を徹底的に解説します。

この記事でわかること

- なぜ肩(三角筋)は「前部・中部・後部」の3つに分けて鍛える必要があるのか

- サイドレイズで僧帽筋に効かせず、肩の「中部」に効かせる具体的なコツ

- ジムで実践できる、三角筋全体をデカくする「最強の種目メニュー5選」

なぜあなたの肩は「大きく」ならないのか?3つの解剖学的理由

肩トレを難しくしている要因は、主に3つあります。

これを理解することが、停滞打破の第一歩です。

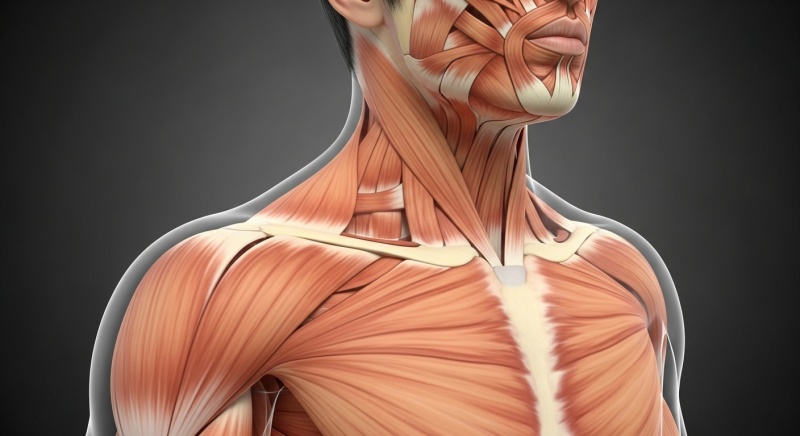

① 肩(三角筋)は「3つの部位」に分かれている

「肩」と一口に言っても、三角筋は「前部(フロント)」「中部(サイド)」「後部(リア)」という、3つの筋肉(ヘッド)で構成されています。

これら3つは、それぞれ異なる役割(腕を前に上げる、横に上げる、後ろに引く)を持っており、バランス良く全てを鍛えなければ、あの「丸く立体的なメロン肩」は手に入りません。

② 最重要の「中部」は、日常生活やBIG3では育ちにくい

肩の「横幅」を決め、メロン肩の「核」となるのが、三角筋「中部」です。

しかし、この中部は、腕を「真横」に上げる動作(外転)でしか、メインで使われません。

ベンチプレス(前部が使われる)や、デッドリフト(後部が使われる)といったBIG3や日常生活では、ほとんど刺激が入らないのです。

つまり、「中部」は、意識的に「サイドレイズ」などの種目で単独で鍛えなければ、絶対に大きくなりません。

③ 「僧帽筋」という厄介なトラップ(罠)

肩トレ、特にサイドレイズを難しくしている最大の要因が「僧帽筋(首から背中上部にかけての筋肉)」の存在です。

三角筋中部は比較的小さな筋肉ですが、僧帽筋は非常に大きく強力な筋肉。

サイドレイズのフォームが悪いと、肩(中部)ではなく、僧帽筋が重りを持ち上げてしまい、肩には全く効かず、首ばかりが太くなってしまうという最悪の事態(停滞の原因)を招きます。

【メロン肩への道】ジムで実践すべき「最強メニュー5選」

これら3つの部位(前部・中部・後部)を、ジムのマシンやダンベルで効率よく鍛え上げるための「最強メニュー5選」をご紹介します。

これらをあなたの「肩トレの日」のルーティンに組み込んでください。

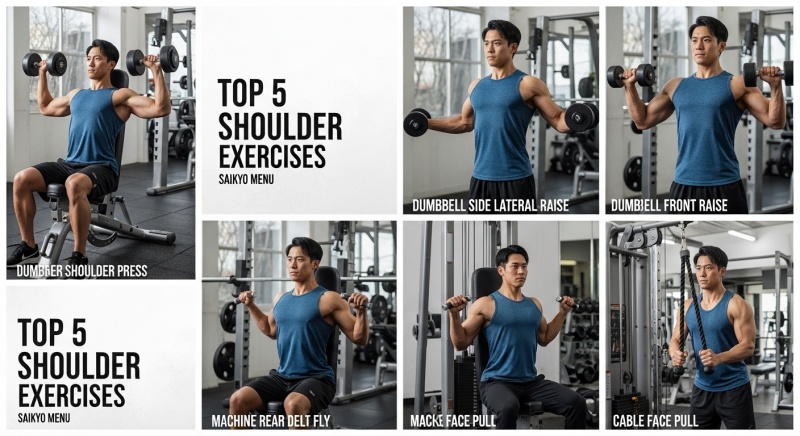

① ショルダープレス(ダンベル / マシン):【前部・中部】肩全体の「土台」を作る

肩トレの「BIG3」とも言える、最も基本的な種目。

重りを頭上に押し上げる(プレスする)動作で、主に三角筋前部と中部、そして上腕三頭筋を鍛えます。

・マシン:軌道が固定されているため、初心者でも安全に高重量を扱いやすい。

・ダンベル:軌道が自由なため、より自然な可動域で、安定筋も同時に鍛えられる。

まずはこの種目で「高重量」を扱い、肩全体の「大きさ」と「強さ」の土台を作りましょう。

(目安:8〜12回 × 3〜4セット)

② サイドレイズ(ダンベル):【中部】肩の「横幅」を作る最重要種目

前述の通り、肩の「横幅=メロン肩」を作るためには、三角筋「中部」を狙い撃ちするこの種目が必須です。

ダンベルを体の横から、肩の高さまで持ち上げます。

しかし、この種目こそが最大の難関。

「効かせる」ためのコツは、次で詳しく解説します。

(目安:10〜15回 × 3〜4セット)

③ フロントレイズ(ダンベル / ケーブル):【前部】前から見た「厚み」を作る

ダンベルやケーブルを体の前から、肩の高さまで持ち上げる種目。

三角筋「前部」を集中的に鍛えます。

ショルダープレスやベンチプレスでも前部は使われますが、より立体的な「丸み」や「厚み」を作るために、追加で行うと効果的です。

(目安:10〜15回 × 2〜3セット)

④ リアレイズ(マシン / ダンベル):【後部】後ろ姿と「立体感」を作る

多くの人が見落としがちなのが、三角筋「後部(リアデルト)」です。

この部位が発達していないと、横から見た時の「丸み」が出ず、アンバランスな肩になってしまいます。

・マシン(リアデルトフライ):軌道が固定されており、初心者でも後部に効かせやすい。

・ダンベル(ベントオーバーリアレイズ):前傾姿勢で行うため、フォーム習得がやや難しいが、効果は高い。

(目安:12〜20回 × 3セット)

⑤ フェイスプル(ケーブル):【後部・僧帽筋中部】最強の仕上げ種目

ケーブルを使い、ロープアタッチメントを顔(Face)に向かって引く(Pull)種目。

三角筋「後部」だけでなく、背中上部(僧帽筋中部・下部)も同時に鍛えられます。

肩の立体感を作るだけでなく、巻き肩の改善や肩関節の健康維持(怪我予防)にも非常に効果的な、まさに「最強の仕上げ種目」です。

(目安:15〜20回 × 3セット)

「リア」を鍛えたら、肩が丸くなった

僕は、ショルダープレスとサイドレイズだけを必死にやっていました。

確かに、前から見た時の肩幅は少し出てきた気がする。

でも、横から鏡を見ると、どうも肩が「平べったい」。

憧れの「メロン肩」とは程遠い。

「なんでだろう?」と悩んでいた時、上級者の友人に「お前、リア(後部)やってないだろ?」と指摘されました。

「え、リア?肩の後ろって、背中トレで鍛えられてるんじゃないの?」。

「甘いな。

肩の『丸み』と『立体感』は、リアが作ってるんだぞ」。

僕はその日から、トレーニングの最後に「フェイスプル」と「マシンリアレイズ」を追加しました。

最初は地味で、効いているかも分かりませんでした。

しかし、2ヶ月後。

明らかに違いが出ました。

横から見た時の肩の後ろ側に、確かな「膨らみ」が。

肩が、前からだけでなく、横からも後ろからも「丸く」見えるようになっていたのです!

メロン肩の最後のピースは、「リア」だったのです。

【最重要】なぜ効かない?サイドレイズで「僧帽筋」に効かせない「3つのコツ」

肩トレ停滞の最大の原因、「サイドレイズが僧帽筋に入ってしまう」問題。

これを解決する3つのコツを伝授します。

① フォーム:「肩をすくめない」「真横よりやや前」「小指から上げる」

・肩をすくめない(下げておく):これが最重要。

動作中、常に肩甲骨を下げ、僧帽筋が動かないように固定します。

肩をすくめた瞬間に、負荷は全て僧帽筋に逃げます。

・軌道:「真横」より「やや前方」:腕の軌道は、真横(体のライン)ではなく、少しだけ前方(肩甲骨の軌道に合わせる)に上げるのが、最も自然に肩(中部)に効く軌道です。

・小指から上げる意識:ダンベルを「持ち上げる」のではなく、「遠くに放り投げる」ようなイメージで、小指側が親指側より少し高くなるように(手のひらがやや下を向くように)上げると、三角筋中部に負荷が入りやすくなります。

② 重量設定:「軽すぎる」重量で見栄を捨てる

サイドレイズで僧帽筋が動いてしまう最大の理由は、「重量が重すぎる」ことです。

肩(中部)だけで扱えない重さを、僧帽筋という強力な筋肉が「チーティング(ズル)」して助けているのです。

プライドを捨て、あなたが思っているよりも「軽すぎる」と感じる重量(例:2kg〜5kg)から始め、上記の正しいフォームで、肩の中部だけが「焼けるように熱くなる」感覚を掴むことを最優先してください。

サイドレイズに高重量は不要です。

③ ケーブルやマシンを使う(負荷が抜けないメリット)

ダンベルでのサイドレイズは、動作の開始時(下ろした位置)で負荷がほぼゼロになってしまいます。

「ケーブル」や「マシン」のサイドレイズは、動作の最初から最後まで、常に一定の負荷が肩にかかり続けるため、刺激が抜けず、非常に効果的です。

ダンベルで効かせるのが難しい初心者は、まずマシンやケーブルから始めるのも、非常に賢い選択です。

【実践メニュー】「メロン肩」を作る1日のトレーニングルーティン例

ジムでの「肩の日」のメニュー例です。

この順番で行うと効果的です。

① ショルダープレス(ダンベル or マシン) 8〜12回 × 3セット

まずは、前部・中部をターゲットにした高重量のプレス種目で、肩全体の「土台」を作ります。

② サイドレイズ(ダンベル or ケーブル) 12〜15回 × 4セット

次に、最重要の中部を狙い撃ち。

やや高回数で、ネガティブ(下ろす動作)も意識し、焼けるような刺激を入れます。

③ フロントレイズ(ダンベル or ケーブル) 12〜15回 × 3セット

前部への追加刺激。

プレス系で疲労しているため、丁寧なフォームで行います。

④ リアレイズ(マシン or ダンベル) or フェイスプル(ケーブル) 15〜20回 × 3セット

最後に見落としがちな後部。

高回数で、収縮とストレッチを意識して行います。

(分割法への組み込み方:胸の日?背中の日?肩の日?)

・3分割(PPL)の場合:ショルダープレスとサイドレイズは「PUSH(押す日)」に、リアレイズとフェイスプルは「PULL(引く日)」に組み込むのが一般的です。

・5分割などの場合:「肩の日」として独立させ、上記の全メニューを行うのが最も効果的です。

怪我ゼロで肩を育てるための「3つの注意点」

肩関節は、人体で最も可動域が広い反面、最も不安定で怪我をしやすい関節の一つです。

成長のためには、安全への配慮が不可欠です。

① ウォームアップ(特にインナーマッスル)を絶対に怠らない

肩トレの前に、いきなりプレスを始めてはいけません。

必ず、軽いチューブなどを使って、肩関節のインナーマッスル(ローテーターカフ)を温める「エクスターナルローテーション」などのウォームアップを行いましょう。

これが、肩の怪我(インピンジメント)を防ぐ最強の予防策です。

② 無理な高重量(エゴリフティング)は厳禁

特にショルダープレスやサイドレイズで、反動を使ったり、フォームSを崩したりして、扱えない重量に挑戦するのはやめましょう。

肩の怪我は治りにくく、一度痛めると、ベンチプレスなど他の多くの種目にも影響が出ます。

エゴは捨て、効かせる重量を選択してください。

③ 痛みや違和感を感じたら即座に中止する勇気

「ピキッ」「ゴリッ」といった痛みや、特定の角度での「詰まり感」を無視してトレーニングを続行してはいけません。

それは体からの「警告サイン」です。

すぐにその種目を中止し、原因(フォーム、重量設定)を見直すか、痛みが続く場合は専門医に相談しましょう。

「3kg」のダンベルが、僕の肩を変えた

僕は、サイドレイズで「男なら10kgだろ!」と見栄を張り、重いダンベルを振り回していました。

案の定、効いているのは肩ではなく、首(僧帽筋)ばかり。

肩は全く大きくならず、むしろ首が太くなってイライラしていました。

ある日、ジムで圧倒的なメロン肩を持つ上級者が、なんと「3kg」のダンベルで、信じられないほどゆっくりと、丁寧にサイドレイズをやっているのを見かけました。

衝撃でした。

あの体で、たった3kg?

僕はプライドを捨て、真似してみることに。

3kgのダンベルを持ち、肩を下げ、小指から上げる意識で、ゆっくりと…。

「…熱い!!」。

肩の中部が、まるで火傷したかのように焼ける感覚。

15回もできませんでした。

僕は、重量という「見栄」を追い求め、一番大切な「効かせる」ということを、完全に忘れていたのです。

あの「3kg」のダンベルこそが、僕の肩トレ停滞期を打ち破る、本当の「高重量」でした。

まとめ:肩トレは「解剖学」と「テクニック」。賢く鍛えて最強の肩幅を

肩(三角筋)のトレーニングは、ただ闇雲に重いものを持ち上げるだけでは、決して成長しません。

それは、解剖学を理解し、3つの部位(前部・中部・後部)を、正しいテクニックで狙い撃ちする必要がある、非常に奥深いトレーニングなのです。

停滞を打破するための鍵を、もう一度確認しましょう。

- 3部位を鍛え分ける:「中部(サイドレイズ系)」と「後部(リアレイズ系)」をサボらない。

- サイドレイズのコツ:「僧帽筋をすくめない」「軽すぎる重量で」「小指から上げる」意識。

- 最強メニュー例:プレス(全体)→サイド(中部)→フロント(前部)→リア(後部)の順で。

- 怪我予防:ウォームアップ(特にインナー)を徹底し、エゴ(無理な高重量)を捨てる。

あなたの肩が伸び悩んでいるのは、才能のせいではありません。

「正しいやり方」を知らなかっただけです。

この記事で紹介したテクニックとメニューを実践し、僧帽筋への「無駄な負荷」を、三角筋への「成長の刺激」へと変えてください。