「減量してるけど、最近まったく体重が落ちなくなった…。停滞期を抜け出す方法はないかな?」「筋肉を落とさずに、もっと効率よく脂肪だけを燃やしたい!そんな都合の良い食事法ってあるの?」

「カーボサイクリングが良いって聞いたけど、なんか難しそう…。具体的にどうやるの?本当に効果あるの?」

減量中の「停滞期」。

あるいは、「筋肉をつけたいけど、脂肪はつけたくない」という永遠のジレンマ。

これらの難題を解決するための高度な食事戦略として、近年注目を集めているのが「カーボサイクリング」です。

これは、単にカロリーを制限するだけでなく、筋肉のエネルギー源であり、脂肪蓄積にも関わる「炭水化物(カーボ)」の摂取量を、トレーニングの強度や目的に合わせて意図的に変動させる(サイクルさせる)テクニック。

正しく実践すれば、代謝を活性化させ、脂肪燃焼を促進しつつ、筋肉の分解を最小限に抑えるという、まさに「究極」とも言える効果が期待できます。

しかし、その一方で、やり方を間違えれば効果が出ないどころか、体調を崩すリスクも。

この記事では、そんなカーボサイクリングの科学的根拠(なぜ効くのか)、具体的なやり方(ハイカーボ・ローカーボ日の設定)、メリット・デメリット、そして実践上の注意点まで、完全網羅で徹底解説します。

この記事でわかること

- カーボサイクリングが減量の停滞期打破や筋肉維持に効果的な科学的理由

- トレーニング強度に合わせた「ハイカーボ」「ローカーボ」日の具体的な設定方法

- カーボサイクリングのメリット・デメリットと、実践する上での注意点

カーボサイクリングとは?炭水化物を「波」で摂取する戦略

まずは、カーボサイクリングがどのような食事法なのか、その基本原則と目的を理解しましょう。

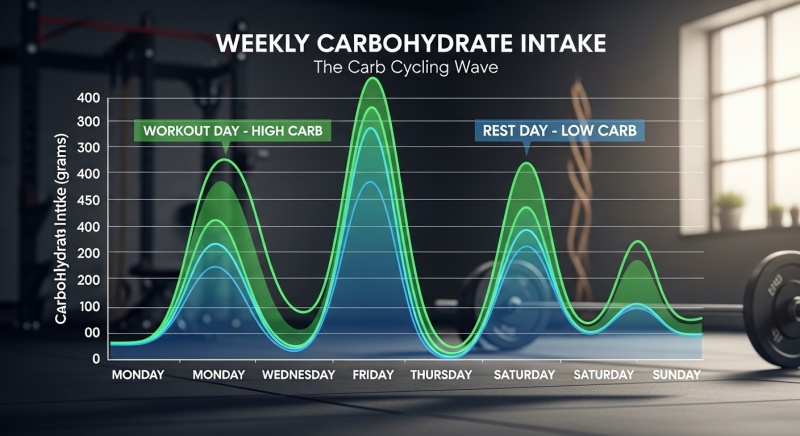

① 基本原則:トレ強度に合わせて炭水化物摂取量を変動させる

カーボサイクリングの基本的な考え方は非常にシンプルです。

・高強度のトレーニングを行う日(例:脚トレの日):

エネルギー源となる炭水化物を多く摂取する(ハイカーボデイ)。

・低強度のトレーニングの日や休息日:

炭水化物の摂取量を少なくする(ローカーボデイ)。

このように、1週間の中で炭水化物の摂取量に意図的に「波(サイクル)」を作ることで、体の代謝やホルモンバランスに働きかけ、様々なメリットを得ようとする戦略です。

(※中程度のトレーニング日や、調整のための「ミドルカーボデイ」を設定する場合もあります)

② 目的:インスリン感受性の維持、代謝の活性化、脂肪燃焼促進、筋肉分解抑制

なぜ炭水化物の量を変動させることが有効なのでしょうか?

主な目的は以下の通りです。

・インスリン感受性の維持・向上:常に高炭水化物食を続けると、血糖値を下げるホルモン「インスリン」の効きが悪くなる(インスリン抵抗性)可能性があります。

ローカーボデイを設けることで、インスリン感受性を良好に保ち、糖質が効率よくエネルギーとして使われる(脂肪になりにくい)状態を維持します。

・代謝の活性化:減量中に起こりがちな「代謝適応(省エネモード)」を、ハイカーボデイで一時的に解除し、代謝の低下を防ぎます。(チートデイ/ハイカーボデイと同様の目的)

・脂肪燃焼の促進:ローカーボデイでは、体内の糖質が枯渇しやすいため、エネルギー源として「脂肪」が使われやすくなります。

・筋肉分解の抑制:ハイカーボデイでは、十分な炭水化物を摂取することで筋グリコーゲンが満たされ、トレーニングパフォーマンスが向上し、筋肉の分解を防ぎます。

つまり、ハイカーボ日で「筋肉を守り育て」、ローカーボ日で「脂肪を燃やす」という、良いとこ取りを狙う戦略なのです。

③ ケトジェニック、ローファットとの違い

・ケトジェニックダイエット:炭水化物を極限まで(例:1日20g以下)制限し、脂質を主なエネルギー源とする食事法。

・ローファットダイエット:脂質の摂取量を極端に(例:総カロリーの10%以下)制限する食事法。

・カーボサイクリング:炭水化物の摂取量を「変動」させる。

脂質やタンパク質の摂取量は比較的安定させることが多い。

常に極端な制限をするわけではないため、比較的持続可能で、トレーニングパフォーマンスを維持しやすいのが特徴です。

カーボサイクリングがもたらす「4つの主なメリット」

正しく実践すれば、カーボサイクリングは多くのメリットをもたらします。

① 減量停滞期の打破(代謝の活性化)

これが最も期待される効果の一つです。

定期的なハイカーボデイが、減量によって低下した代謝ホルモン(レプチン、甲状腺ホルモン)のレベルを一時的に回復させ、体の「省エネモード」を解除し、再び脂肪燃焼が始まるきっかけを与えてくれます。

(チートデイ/ハイカーボデイと同様の効果)

② 筋肉量の維持・増加(特にハイカーボ日の効果)

減量中でも、ハイカーボデイには十分な炭水化物を摂取するため、筋グリコーゲンが満たされ、筋肉の分解(カタボリック)を防ぐことができます。

また、インスリンの分泌も促されるため、筋肉へのアミノ酸の取り込みが促進され、筋肉量の維持、あるいは微増すら期待できます。

これは、常に低炭水化物状態が続くケトジェニックダイエットなどにはないメリットです。

③ トレーニングパフォーマンスの維持・向上

特に高強度のトレーニングを行う日にハイカーボデイを設定することで、エネルギー満タンの状態でトレーニングに臨むことができます。

これにより、減量中でもトレーニングの強度(重量やボリューム)を維持・向上させることが可能になり、筋肉量の維持に繋がります。

④ 食事の柔軟性と精神的な持続しやすさ

常に厳しい食事制限を続けるのではなく、「ハイカーボデイには、お米や果物などをしっかり食べられる」というメリハリがあるため、精神的なストレスが比較的少なく、長期的に継続しやすいというメリットがあります。

食事のバリエーションも豊かになります。

停滞を破った「週2回のハイカーボ」

私は、コンテストに向けて減量を進めていましたが、残り1ヶ月というところで完全に体重が停滞してしまいました。

カロリーをこれ以上減らすのも、有酸素運動を増やすのも限界。

「もう絞りきれないかもしれない…」。

絶望していた私に、コーチが提案したのが「カーボサイクリング」でした。

週2回、ハードな脚トレと背中トレの日に、炭水化物の摂取量を倍近くまで増やす(ハイカーボ)。

その他の日は、炭水化物を減らし、脂質を少し増やす(ローカーボ)。

タンパク質は常に高めに維持。

最初は「減量中にこんなに炭水化物を食べて大丈夫…?」と不安でしたが、ハイカーボ日の翌日のトレーニングは驚くほど力が入りました。

そして、1週間後、2週間後…停滞していた体重と体脂肪が、再びゆっくりと、しかし確実に落ち始めたのです!

ハイカーボデイが代謝の停滞を打ち破り、ローカーボデイで脂肪燃焼が進む。

まさに「波」に乗るような感覚でした。

カーボサイクリングは、私の減量末期の停滞を救ってくれた、最後の切り札でした。

カーボサイクリングの「デメリット」と注意点

一方で、カーボサイクリングにはいくつかのデメリットや注意点も存在します。

① やや複雑で、自己管理能力が求められる

毎日同じ食事を続けるよりも、日によって炭水化物の量を変える必要があるため、食事内容の計画やカロリー計算がやや「複雑」になります。

ある程度の栄養知識と自己管理能力が求められます。

② 食事内容の計画・準備が必要

ハイカーボデイ用の食材、ローカーボデイ用の食材を考え、計画的に準備する必要があります。

外食が多い人や、自炊が苦手な人にとっては、実践のハードルが高いかもしれません。

(ミールプレップなどを活用すると良いでしょう)

③ 効果には個人差が大きい

体の代謝やホルモン反応には個人差が大きいため、カーボサイクリングの効果の現れ方も人それぞれです。

劇的な効果を感じる人もいれば、あまり変化を感じない人もいます。

自分の体の反応を見ながら、やり方を調整していく必要があります。

④ 全ての人に必要な戦略ではない

そもそも、まだ停滞していない人や、初心者が、最初から複雑なカーボサイクリングに取り組む必要はありません。

まずは、基本的なカロリー管理とPFCバランスを整えることが最優先です。

カーボサイクリングは、あくまで中級者以上向けの「応用テクニック」と捉えましょう。

【実践編】カーボサイクリングの「具体的なやり方」ステップガイド

実際にカーボサイクリングを始めるためのステップです。

ステップ①:自分の「維持カロリー」と「マクロ栄養素」を把握する

まず、現在のあなたの体重を維持するために必要な1日のカロリー(維持カロリー)と、そのカロリーをどのようなPFCバランスで摂取しているかを把握する必要があります。

(計算方法や記録アプリについては、過去記事「PFCバランス計算」などを参照)

これが全ての計算の基礎となります。

ステップ②:「ハイカーボ日」「ミドルカーボ日」「ローカーボ日」を設定する

頻度の決め方:トレーニングスケジュールに合わせるのが基本

1週間の中で、どの日をハイカーボ、ミドル、ローにするかを決めます。

最も一般的なのは、あなたのトレーニングスケジュールに合わせる方法です。

・ハイカーボデイ:最も強度の高いトレーニングを行う日(例:脚トレ、背中トレの日)

・ミドルカーボデイ:中程度のトレーニングを行う日(例:胸トレ、肩トレの日)

・ローカーボデイ:軽いトレーニングの日、または完全休息日

(例:週4回トレーニングの場合)

月:脚トレ → ハイカーボ

火:胸・肩トレ → ミドルカーボ

水:休息 → ローカーボ

木:背中・腕トレ → ミドルカーボ

金:有酸素・腹筋 → ローカーボ

土:休息 → ローカーボ

日:休息 → ローカーボ

(※これは一例です。

ハイカーボを週1回にするなど、目的や反応によって調整します)

各日の炭水化物量の目安設定(脂質・タンパク質は?)

次に、各日の炭水化物量を設定します。

タンパク質は、基本的にどの曜日も一定(例:体重×2g)に保ちます。

脂質は、炭水化物の量に応じて逆相関させる(炭水化物が多い日は脂質を減らし、少ない日は増やす)のが一般的ですが、常に低脂質に保つ方法もあります。

総カロリーも変動します。

(設定例:維持カロリー2500kcal、体重70kg、減量目的の場合)

※あくまで一例。数値は目的や個人差で大きく変わります。

・タンパク質:常に140g(560kcal)

・ハイカーボデイ(例:2500kcal):

炭水化物:約300g (1200kcal) / 脂質:約82g (740kcal)

・ミドルカーボデイ(例:2200kcal):

炭水化物:約200g (800kcal) / 脂質:約93g (840kcal)

・ローカーボデイ(例:1900kcal):

炭水化物:約100g (400kcal) / 脂質:約104g (940kcal)

重要なのは、1週間の「平均摂取カロリー」が、あなたの目的(減量ならアンダーカロリー)に合致するように調整することです。

ステップ③:具体的な「食事メニュー」に落とし込む

設定したPFCに基づいて、具体的な食事メニューを計画します。

ハイカーボ日の食事例(トレ前後の糖質摂取が鍵)

・朝食:オートミール、果物、プロテイン

・トレ前:おにぎり、バナナ

・トレ後:プロテイン、白米、鶏むね肉

・夕食:パスタ(オイル少なめ)、魚、野菜

→ 白米、芋類、果物、和菓子などを活用し、脂質を抑えながら炭水化物量を確保。

特にトレ前後の摂取を重視。

ローカーボ日の食事例(良質な脂質とタンパク質中心)

・朝食:卵、アボカド、ナッツ、プロテイン

・昼食:鶏もも肉(皮付き)、ブロッコリー、チーズ

・間食:ギリシャヨーグルト

・夕食:サバ缶、豆腐サラダ(亜麻仁油ドレッシング)

→ 肉、魚、卵、ナッツ、アボカド、良質な油などを中心に、葉物野菜を多く摂る。

炭水化物は最低限(例:夜だけ少量の玄米)に。

ステップ④:体の反応を見ながら調整(PFCバランス、頻度)

カーボサイクリングは、一度設定したら終わりではありません。

最低でも2〜4週間は実践し、体重、体脂肪率、トレーニングのパフォーマンス、体調などの「体の反応」を注意深く観察します。

そして、「思ったより体重が減らない」「ハイカーボでも力が出ない」といった状況に応じて、各日のカロリーやPFCバランス、ハイカーボ日の頻度などを微調整していくことが成功の鍵です。

どんな人にカーボサイクリングは向いている?

カーボサイクリングは、誰にでも適した万能な食事法ではありません。

減量中の停滞期に悩む中級者以上

基本的なカロリー制限で順調に減量できていたが、停滞してしまった。

食事管理の知識がある程度あり、さらなる一手を探している。

そんな中級者以上のトレーニーには、試してみる価値のある戦略です。

筋肉量を維持しながら体脂肪を減らしたい人

「減量したいけど、筋肉は絶対に落としたくない」。

そんな高い目標を持つ人にとって、ハイカーボデイで筋肉を守りながら、ローカーボデイで脂肪を燃やすカーボサイクリングは、非常に理にかなったアプローチです。

(コンテスト前のボディビルダーなども活用します)

食事管理にある程度慣れており、自己管理ができる人

日々のカロリー計算やPFC管理に慣れており、食事内容を計画・実行できる自己管理能力があることが前提となります。

初心者や、ズボラな性格の人には、少しハードルが高いかもしれません。

「計画」が僕の自由をくれた

僕は、カーボサイクリングを始める前、「複雑で面倒くさそう…」と思っていました。

毎日PFCを計算して、日によって食べるものを変えるなんて、続けられる自信がない。

しかし、実際に始めてみると、意外なことに気づきました。

「計画」さえ立ててしまえば、あとはそれに従うだけなので、日々の「何を食べようか?」と悩むストレスが減ったのです。

週末に、来週のスケジュール(ハイ・ミドル・ロー)と、それぞれの日の大まかなメニューを決めておく。

ハイカーボデイには「今日はご飯をたくさん食べられるぞ!」という楽しみがあり、ローカーボデイには「明日のハイカーボに向けて、今日はしっかり脂肪を燃やすぞ!」という目的意識が生まれる。

単調だった減量食にメリハリがつき、むしろ以前よりも精神的に楽になりました。

カーボサイクリングは、僕にとって「複雑な制限」ではなく、「計画的な自由」を与えてくれる食事法でした。

まとめ:炭水化物を味方につけ、賢くボディメイクを進めよう

カーボサイクリングは、「炭水化物=悪」という単純な思考から脱却し、その摂取量を戦略的にコントロールすることで、減量と筋肥大(維持)という相反する目標の両立を目指す、高度な食事テクニックです。

最後に、カーボサイクリング成功のポイントをまとめます。

- 目的:代謝を刺激し、脂肪を燃やし、筋肉を守る。

- やり方:トレーニング強度に合わせて、炭水化物摂取量を「ハイ」「ロー」(「ミドル」も)で変動させる。

- 設定:タンパク質は一定。

脂質は炭水化物と逆相関させるか、低めに保つ。

週平均カロリーが目的に合うように。 - メリット:停滞打破、筋肉維持、パフォーマンス維持、継続しやすさ。

- 注意点:やや複雑で自己管理能力が必要。

効果に個人差あり。

初心者には不向きな場合も。 - 成功の鍵:自分の体の反応を見ながら「調整」を続けること。

カーボサイクリングは、全ての人に必須ではありません。

しかし、もしあなたが基本的な食事管理をマスターし、さらなるレベルアップを目指すなら、この戦略はあなたの強力な武器となる可能性があります。

炭水化物を恐れるのではなく、賢く「波」に乗る。