「自宅で筋トレ始めたいけど、床が傷つきそうで怖い…。特にダンベルとか置いたらヤバそう…」「アパートだから、アブローラーの音とかジャンプの振動が階下に響いてないか、いつもビクビクしてる…」

「ヨガマットで代用してるけど、薄すぎて膝が痛いし、すぐズレる!やっぱり専用のマットじゃないとダメなのかな?」

自宅トレーニング(宅トレ)や、ジムでのストレッチ・自重トレーニングに欠かせない「トレーニングマット」。

しかし、「たかがマット一枚でしょ?」と、その重要性を見落としてはいませんか?

あるいは、家にあった「ヨガマット」で代用し、様々な不都合を感じているかもしれません。

トレーニングマットは、あなたの体と「床」との間に存在する、最も重要なインターフェースです。

適切なマットを選ぶことは、床の傷や騒音を防ぐだけでなく、あなたの関節を怪我から守り、さらにはトレーニングのパフォーマンスそのものを向上させる、非常に重要な「投資」なのです。

この記事では、なぜ「たかがマット」がそれほど重要なのか、そして多くの人が混同している「ヨガマットとの決定的な違い」を徹底解説。

さらに、あなたのトレーニング目的に合った「厚さ・素材・サイズ」で失敗しない、正しいトレーニングマットの選び方を完全ガイドします。

この記事でわかること

- なぜ筋トレに専用のトレーニングマットが必要なのか、その4つの重要な役割

- 「ヨガマット」と「トレーニングマット」の決定的な違い(目的・厚さ・素材)

- あなたの目的(自重/器具トレ)に合わせた「厚さ」「素材」「サイズ」の失敗しない選び方

なぜ「たかがマット」がトレーニングの質と安全性を左右するのか?

トレーニングマットの役割は、あなたが思っている以上に多岐にわたります。

これらは、快適かつ安全にトレーニングを継続するために不可欠な要素です。

① 床の保護:傷・へこみ・汗染みからの防御(賃貸なら必須!)

これが最も分かりやすい役割です。

ダンベルやケトルベルを床に置いた時の「傷」や「へこみ」、アブローラーやプッシュアップバーによる「擦れ」、そしてトレーニング中に滴る「汗染み」。

これらから、大切な自宅のフローリングや床を守ります。

特に賃貸住宅にお住まいの場合、床の損傷は退去時に高額な修繕費用を請求される可能性もあり、マットは「必須の防御策」と言えます。

② 防音・衝撃吸収:騒音と振動を軽減し、近隣トラブル回避

ジャンプ系の運動(バーピーなど)や、器具を置く時の「ドスン!」という騒音と振動は、集合住宅において深刻な近隣トラブルの原因となります。

クッション性の高いトレーニングマットは、これらの衝撃音(重量床衝撃音)や振動を大幅に吸収・軽減し、あなた自身も周りを気にすることなくトレーニングに集中できるようになります。

③ 怪我の予防と快適性:膝・肘・腰への負担軽減

腹筋(シットアップ)、プランク、膝つき腕立て伏せ(膝コロ)…。

これらの種目を硬いフローリングの上で直接行うと、膝、肘、尾てい骨などに体重が集中し、強い痛みを感じたり、アザになったりします。

適切な厚みとクッション性を持つマットは、これらの衝撃を和らげ、関節や骨を保護し、「痛み」によるフォームの崩れや怪我を防ぎます。

快適性は、継続の鍵です。

④ パフォーマンス向上:滑りを防ぎ、フォームを安定させる

汗で濡れた床や、滑りやすいヨガマットの上でトレーニングを行うと、足や手が滑り、フォームが安定しません。

これは、力を正しく発揮できないだけでなく、転倒などの怪我にも繋がります。

グリップ力(滑り止め性能)の高いトレーニングマットは、あなたの体と床との接地を安定させ、ブレないフォームでのパフォーマンス向上をサポートします。

【最重要】「ヨガマット」と「トレーニングマット」の決定的な違い

「家にヨガマットがあるから、それで代用しよう」——これは、多くの初心者が陥る「最大の罠」です。

この2つは、似ているようで、目的と機能が全く異なります。

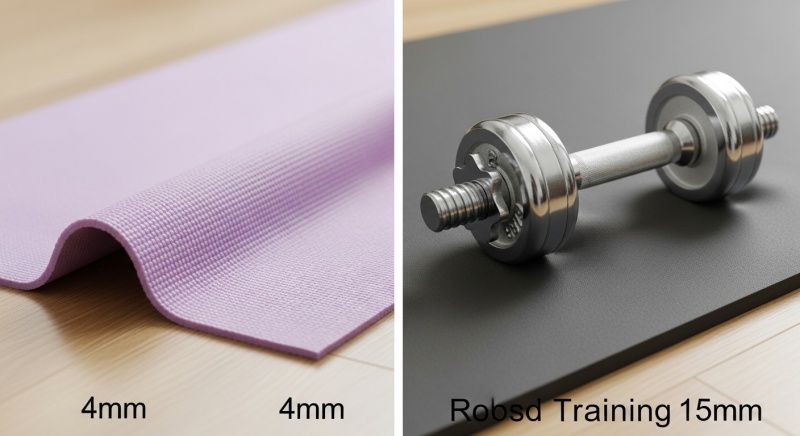

ヨガマット:薄く、グリップ力重視(静的ポーズ向け)

・目的:ヨガやピラティス。

床との一体感、バランスの取りやすさ。

・特徴:薄い(1mm〜6mm程度)。

手が滑らないよう、表面のグリップ力が非常に高い。

クッション性は低い。

・弱点:耐久性が低く、衝撃吸収性もほぼない。

器具を置いたり、激しい運動をしたりすると、すぐにボロボロになり、床も保護できません。

トレーニングマット:厚く、クッション性・耐久性・防音性重視(動的・器具使用向け)

・目的:筋トレ、自重トレーニング、ストレッチ。

床の保護、防音、衝撃吸収、関節の保護。

・特徴:厚い(8mm〜10mm、中には数cmのものも)。

クッション性と耐久性が非常に高い。

器具の重みや衝撃に耐えられる。

・弱点:厚すぎるものは、逆にバランス系の種目(ヨガなど)には不向きな場合がある。

なぜヨガマットで筋トレ(特に器具トレ)をしてはいけないのか?

ヨガマットの薄さと低い耐久性では、ダンベルやケトルベルの重さ、アブローラーの摩擦、ジャンプの衝撃には耐えられません。

マットがすぐに破れるだけでなく、床は傷つき、膝や肘は痛いまま。

まさに「安物買いの銭失い」の典型です。

筋トレには、筋トレ専用の「厚み」と「耐久性」を持つマットが絶対に必要です。

ヨガマット無惨。 アブローラーが貫通した日

僕は、自宅での腹筋強化のために「アブローラー」を購入しました。

床が傷つくのが怖かったので、妻が持っていたオシャレな「ヨガマット(4mm厚)」を借りて、その上で意気揚々とトレーニングを開始。

「膝コロ」で膝をつくと、「…痛っ!」。

薄すぎて、クッション性が皆無。

フローリングの硬さがダイレクトに膝に伝わります。

我慢してゴロゴロとローラーを転がしていると、今度は「ズルッ」とマットごと滑る感覚。

そして数日後、妻から悲鳴が。

「マットに穴が空いてる!」。

見てみると、ヨガマットにはアブローラーの摩擦で擦り切れた無数の傷と、小さな穴が…。

僕は、ヨガマットが筋トレの負荷に耐えられないことを知り、妻に平謝りして、分厚い(10mm)トレーニングマットを買い直しました。

最初からケチらずに専用品を買うべきだったと、痛感しました。

失敗しない!トレーニングマットの「選び方」4つのポイント

では、あなたに合ったトレーニングマットは、何を基準に選べば良いのでしょうか?

「厚さ」「素材」「サイズ」が鍵となります。

ポイント①:「厚さ」で選ぶ(目的別最適解)

厚さは、マットの「クッション性」「防音性」「安定性」に直結する最も重要なポイントです。

【4mm〜6mm】ヨガ・ピラティス・自重トレ(滑り止め重視)

ヨガマットと重なる厚さ。

グリップ力は高いが、クッション性は低い。

膝や肘をつかない、立ったままの自重トレーニングや、バランス重視の種目が中心ならアリ。

器具使用には不向き。

【8mm〜10mm】ストレッチ・腹筋・自重トレ(快適性・バランス型)

最も汎用性が高い、バランスの取れた厚さです。

腹筋やプランクなどで膝・肘・腰を痛めず、快適性と安定性を両立できます。

アブローラーやプッシュアップバー、軽いダンベル(床に置かない前提)の使用にもギリギリ耐えられます。

初心者が最初に買う1枚として、最もおすすめの厚さです。

【15mm〜】器具使用・防音・高強度トレ(保護・衝撃吸収重視)

15mm(1.5cm)以上の極厚タイプ。

クッション性と防音性、衝撃吸収性は最強レベル。

ダンベルやケトルベルを床に置く可能性がある人、ジャンプ系のトレーニング(HIITなど)を行う人、近隣への騒音を最大限に配慮したい人におすすめ。

ただし、厚すぎて柔らかすぎると、逆に足元が不安定になる場合もあるため、素材の「硬さ」も要チェック。

ポイント②:「素材」で選ぶ(耐久性と快適性)

素材によって、価格、耐久性、重さ、匂いなどが異なります。

NBR(ニトリルゴム):安価、クッション性◎、耐久性△

安価な厚手マット(10mm〜15mm)に多い素材。

非常に柔らかく、クッション性が高いのが特徴。

膝や肘が痛い人には最適。

ただし、柔らかい分、耐久性は低めで、器具を置くと跡がつきやすく、裂けやすいというデメリットも。

ゴム特有の匂いがある場合も。

PVC(ポリ塩化ビニル):安価、標準的、水拭きOK

ヨガマットや安価なトレーニングマットに多い素材。

安価で、水拭きができるなどお手入れが楽。

耐久性はNBRよりはマシだが、TPEには劣る。

滑りやすい製品もあるため注意。

TPE(熱可塑性エラストマー):軽量、高耐久、高価、エコ

比較的新しい素材。

軽量でありながら耐久性が高く、グリップ力にも優れる。

水拭きもOKで、匂いも少ない。

リサイクル可能なエコ素材でもある。

価格はPVCやNBRより高価になるが、性能と耐久性のバランスが最も良い素材の一つ。

EVA樹脂:硬め、衝撃吸収◎、ジョイントマットに多い

サンダルの底などにも使われる、硬めで弾力があり、衝撃吸収性に優れた素材。

耐久性も高い。

ロール式や折りたたみ式よりも、後述する「ジョイントマット」の素材として使われることが多い。

ポイント③:「サイズ」で選ぶ(大は小を兼ねる?)

一般的なマットのサイズは、長さ180cm前後、幅60cm前後です。

しかし、身長が高い人や、動的なトレーニング(バーピーなど)を行う人は、これだと窮屈に感じるかもしれません。

幅が80cm以上ある「ワイドタイプ」や、長さが200cmある「ロングタイプ」も検討しましょう。

スペースが許すなら、「大は小を兼ねる」で大きめを選ぶと快適です。

「折りたたみ式」 vs 「ロール式」:収納と利便性

・ロール式(巻くタイプ):最も一般的。

巻き癖がつくことがあるが、比較的コンパクト。

・折りたたみ式:パタパタと畳めるタイプ。

巻き癖がつかず、収納が楽。

折り目の部分が劣化しやすい可能性もある。

「ジョイントマット」:部屋全体に敷き詰めるホームジム派

パズルのように複数枚を繋ぎ合わせるタイプ。

部屋の形状に合わせて、トレーニングスペース全体に敷き詰めることができます。

本格的なホームジムを作りたい人や、ダンベルやパワーラックなどの高重量器具を常設したい人に最適。

EVA素材や硬質ゴム製のものが多いです。

ポイント④:「滑り止め加工」と「お手入れのしやすさ」

裏面に滑り止め(波型加工など)がしっかり施されているか。

表面は汗が染み込みにくく、水拭きや水洗いが可能な素材か。

これらは、安全性と衛生面で重要なチェックポイントです。

【目的別】あなたに最適なトレーニングマットはこれだ

これまでのポイントを踏まえ、あなたの目的別に「最適解」を提案します。

① ストレッチ・腹筋・自重トレーニングがメインの人

→ 厚さ10mm程度 + NBRまたはTPE素材 の「バランス型」

膝や腰を痛めない「クッション性」を最優先。

NBRは安価で柔らかいが、耐久性を求めるならTPEがおすすめ。

サイズは標準(180cm×60cm)でも良いが、幅広(80cm)だとさらに快適。

② アブローラー・プッシュアップバーなどを使う人

→ 厚さ10mm以上 + TPEまたはPVC素材 の「耐久性重視型」

①に加え、器具の摩擦や圧力に耐えられる「耐久性」が必要。

柔らかすぎるNBRは、器具が沈み込んだり、裂けたりしやすいので注意。

③ ダンベル・ケトルベルなど「器具」を床に置く人

→ 厚さ15mm以上 + EVAまたは硬質ゴム素材 の「衝撃吸収特化型」

器具を置く可能性がある場合、生半可な厚さでは床を守れません。

10mmマットでは貫通するリスクも。

クッション性よりも「硬さ」と「厚さ」による衝撃吸収性を重視。

この用途なら「ジョイントマット」が最適解。

④ 本格的な「ホームジム」(パワーラック等)を作りたい人

→ ジョイントマット(EVAまたは硬質ゴム) + 構造用合板(コンパネ)

パワーラックなどの高重量器具を設置する場合、マットだけでは床のへこみは防げません。

床にまず構造用合板(コンパネ)を敷き、その上に厚手のジョイントマット(硬質ゴム推奨)を敷き詰めるのが、床保護と防音のためのベストな選択です。

マットを長持ちさせる「お手入れ方法」と「保管術」

適切なマットも、手入れを怠ればすぐに劣化します。

汗をかいたら必ず拭く(水拭き・中性洗剤)

トレーニングでかいた汗は、雑菌の温床となり、臭いの原因になります。

使用後は毎回、固く絞った濡れタオルで汗を拭き取る習慣をつけましょう。

汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き、その後水拭きします。

(※素材によって水洗い不可のものもあるため、説明書を確認)

直射日光を避け、風通しの良い場所で保管

多くの素材(特にゴム系)は、紫外線(直射日光)によって劣化(硬化、ひび割れ)します。

保管する際は、必ず直射日光を避け、湿気がこもらない風通しの良い場所で保管しましょう。

濡れたまま丸めると、カビや臭いの原因になります。

ロール式は「巻き方」に注意

ロール式のマットは、毎回同じ方向に巻いていると、「巻き癖」が強くついてしまい、広げた時に端が丸まって使いにくくなります。

時々、逆方向に巻いたり、表面を外側にして巻くなど、癖がつきすぎないように工夫しましょう。

ジョイントマットがくれた「静寂」と「集中」

僕は、アパートでダンベルトレーニングをしていました。

10mmのロールマットを敷いていましたが、デッドリフトやダンベルロウで、どうしてもダンベルを床に置く際の「ドン!」という振動が気になっていました。

「下の階の人、怒ってないかな…」。

その不安が、僕のトレーニングの集中力を奪い、思い切った高重量への挑戦をためらわせていました。

思い切って、僕はロールマットを捨て、厚さ20mmの「EVA製ジョイントマット」をトレーニングスペース全体に敷き詰めることにしました。

作業は半日かかりましたが、完成したスペースに立った時の「安定感」は別格でした。

そして、恐る恐るダンベルを置いてみると…「コツン」という鈍い音だけ。

あの「ドン!」という衝撃と振動が、嘘のように消えていたのです。

「これなら、いける!」。

僕は、騒音の不安から完全に解放されました。

ジョイントマットへの投資は、床の保護だけでなく、「騒音を気にせずトレーニングに集中できる」という、何物にも代えがたい「環境」を手に入れるための投資でした。

まとめ:最適な「土台」を手に入れ、トレーニング環境を劇的に改善しよう

トレーニングマットは、あなたの体、床、そして人間関係(近隣トラブル)を守る、最も基本的かつ重要な「防具」です。

「たかがマット」と妥協せず、あなたのトレーニングスタイルに合った、最適な「土台」を選びましょう。

最後に、選び方のポイントをまとめます。

- ヨガマットとは別物:筋トレには「厚み」「クッション性」「耐久性」が必要。

- 厚さで選ぶ:ストレッチ・自重メインなら「10mm程度」がバランス◎。

器具使用・防音重視なら「15mm以上」または「ジョイントマット」。 - 素材で選ぶ:クッション性なら「NBR」、耐久性と軽さなら「TPE」、器具置きなら「EVA」。

- サイズで選ぶ:スペースが許すなら「幅広・ロング」が快適。

ホームジム化なら「ジョイントマット」。 - 安全性:「滑り止め機能」と「手入れのしやすさ」も忘れずチェック。

適切なマット一枚が、あなたのトレーニング環境を劇的に改善し、痛みや不安から解放し、より高いレベルのトレーニングへと導いてくれます。