「トレーニング後の筋肉痛がひどくて、次の日動くのがツラい…」

「肩こりや腰の張りが慢性化していて、どうにかしたい…」

「フォームローラーって、ただゴロゴロするだけで本当に効果あるの?というか、正直かなり痛いんだけど…」

そのように、トレーニング後の体のケアや、日々の体の不調に悩んでいませんか。

そして、その解決策として注目される**「フォームローラー」**の“痛み”に、一歩を踏み出せずにいるのではないでしょうか。

ご安心ください。その「痛いけど、気持ちいい」感覚こそ、あなたの体が変わり始めている最高のサインなのです。

この記事では、なぜフォームローラーが「痛いけど効く」のか、その科学的な理由から、痛みを効果に変えるための正しい使い方、そして初心者が後悔しないための最適なモデルの選び方まで、専門家の視点で徹底的に解説します。もう、ただの痛みに怯える必要はありません。

この記事でわかること

- なぜフォームローラーが筋肉痛や体のコリに絶大な効果をもたらすのか

- 後悔しない!初心者におすすめのフォームローラーの選び方と人気モデル

- 写真付きでわかる、痛みを効果に変える部位別の正しい使い方

なぜトップアスリートは「筋膜リリース」を欠かさないのか?フォームローラー3つの絶大な効果

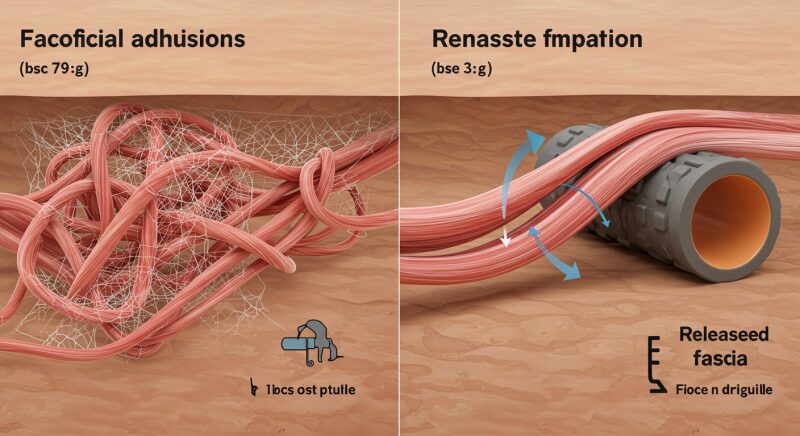

フォームローラーの効果の秘密は**「筋膜リリース」**にあります。

筋膜とは、筋肉を包み込んでいる薄い膜のこと。

長時間同じ姿勢でいたり、激しい運動をしたりすると、この筋膜が癒着してしまい、筋肉の動きが悪くなったり、コリや痛みの原因になったりします。

フォームローラーは、この癒着した筋膜を解放(リリース)し、体を正常な状態に戻すための最高のツールなのです。

効果1:筋肉痛の軽減と“超回復”の促進

トレーニング後の**筋肉痛**は、傷ついた筋繊維が修復する過程で起こる炎症が原因です。

フォームローラーで筋膜をリリースすると、血行が促進され、傷ついた筋肉に栄養と酸素が届きやすくなります。

これにより、炎症物質の排出が促され、筋肉痛の軽減と、より強い筋肉を作るための「超回復」をサポートするのです。

効果2:関節の可動域を広げ、トレーニングの質を向上させる

筋膜が癒着して硬くなると、筋肉がスムーズに伸縮できなくなり、関節の可動域(動かせる範囲)が狭くなります。

これにより、スクワットで深くしゃがめなかったり、肩が上がりにくくなったりと、トレーニングのフォームが崩れる原因に。

フォームローラーで筋膜を解放することで、筋肉の柔軟性が高まり、より広く、より正しい可動域でトレーニングできるようになり、結果として筋トレの効果そのものを向上させます。

効果3:血行を促進し、肩こりや腰痛、むくみを改善する

フォームローラーの効果は、トレーニーだけのものではありません。

デスクワークによる肩こりや、立ち仕事による足のむくみも、その多くは血行不良や筋膜の癒着が原因です。

日々のセルフケアとしてフォームローラーを取り入れることで、滞っていた血流が改善し、多くの人が抱える慢性的な体の不調を根本からケアすることができます。

後悔しないフォームローラーの選び方|4つの絶対チェック項目

「痛いけど効く」を実現するためには、自分のレベルに合った**選び方**が何よりも重要です。

初心者がいきなり上級者モデルを使うと、ただの苦行になりかねません。

後悔しないための4つのポイントをしっかり押さえましょう。

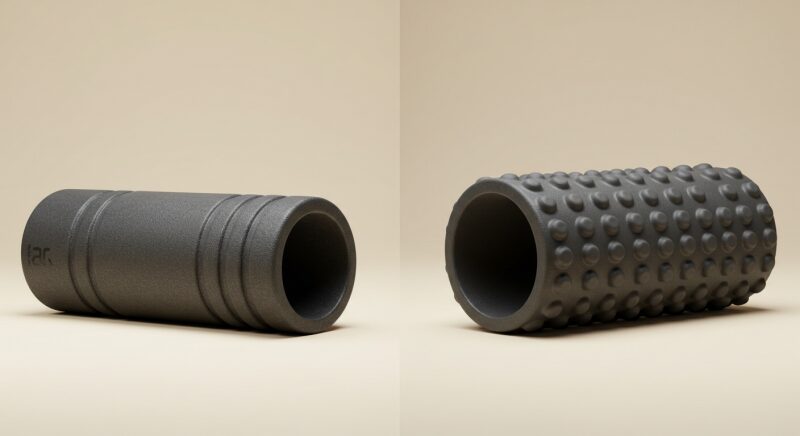

ポイント1:形状で選ぶ|「標準タイプ(筒形)」 vs 「凹凸タイプ」

標準タイプ(筒形)は、表面が滑らか、あるいは細かい凹凸があるだけのシンプルな形状です。

圧が均等にかかるため、痛みが少なく、初心者の方や全身を広くほぐしたい方に最適です。

一方、凹凸タイプは、指や手のひらを模した突起がついており、筋膜をピンポイントで強く刺激します。

特定のコリが気になる方や、より強い刺激を求める中〜上級者向けです。

ポイント2:硬さで選ぶ|初心者は「柔らかめ」、上級者は「硬め」が基本

フォームローラーは、製品によって素材の硬さが異なります。

初心者のうちは、程よく沈み込む「柔らかめ」のモデルから始めるのが鉄則です。

硬すぎると、痛みで筋肉が逆に緊張してしまい、リリースの効果が得られません。

トレーニングを積んで筋肉量が増え、より強い刺激が欲しくなったら「硬め」のモデルにステップアップしましょう。

ポイント3:サイズ(長さ・太さ)で選ぶ|使い方と収納場所で決める

長さは、30cm程度の「ショートタイプ」と、60cm以上の「ロングタイプ」があります。

背中や腰など、体を横にして乗せたい場合はロングタイプが安定します。

脚やお尻など、部分的に使うことが多いなら、収納しやすいショートタイプが便利です。

太さは、15cm前後が標準ですが、よりピンポイントで刺激したい場合は細めのものを選ぶと良いでしょう。

ポイント4:素材で選ぶ|耐久性と扱いやすさ(EVA vs PE)

多くのフォームローラーは「EVA」という素材で作られています。

これは弾力性と耐久性のバランスが良く、水にも強いので手入れがしやすいのが特徴です。

一方、より安価なモデルでは「PE(ポリエチレン)」が使われることもあります。

これはEVAより硬く、耐久性が低い傾向にあるため、体重をしっかりかけて使う場合は、EVA製を選ぶと長く安心して使えます。

「一番ゴツゴツしたやつ」を選んで挫折した僕の話

僕も昔、何も知らずに「一番効きそうだから」という理由で、トゲトゲのついた一番硬いフォームローラーを買ったことがあります。

意気揚々と太ももを乗せた瞬間、あまりの激痛に声も出ませんでした。

「こんなの拷問だ…」と、そのローラーは数日で部屋のオブジェと化しました。

後日、友人に柔らかい標準タイプを借りて試したところ、「痛いけど、気持ちいい」という感覚を初めて味わえたのです。

道具選び、特に初心者にとっての最初の選択が、いかに重要かを痛感した経験でした。

【2025年最新】目的・レベル別!フォームローラーおすすめ人気ランキング10選

ここからは、4つの選び方を踏まえ、あなたのレベルと目的に合った最高のパートナーとなる**モデル**をランキング形式でご紹介します。

信頼と実績のある製品の中から、あなたにぴったりの一本を見つけてください。

【初心者・標準タイプ】まず買うならコレ!定番モデルTOP5

【1位】GronG (グロング) フォームローラー

特徴:品質、価格、使いやすさの全てにおいてバランスが取れた「ザ・定番」モデル。

程よい硬さとシンプルな形状で、初めてフォームローラーを使う人に最適。

豊富なカラーバリエーションも魅力で、多くのトレーニーから支持されている。

【2位】TriggerPoint (トリガーポイント) グリッドフォームローラー

特徴:「筋膜リリース」の代名詞的存在。

マッサージセラピストの手技を再現したという独自のグリッド(凹凸)パターンと、変形しにくい中空構造が特徴。

価格は高めだが、その品質と耐久性は唯一無二。

本物を求めるならコレ。

【3位】adidas (アディダス) フォームローラー

特徴:有名スポーツブランドならではの、スタイリッシュなデザインと確かな品質。

やや硬めの設計で、しっかりと圧をかけたいユーザーに人気。

トレーニングのモチベーションを高めてくれる一本。

【4位】Soomloom (スームルーム) フォームローラー

特徴:驚異的なコストパフォーマンスが魅力。

基本的な性能をしっかり押さえつつ、1,000円台から購入できるモデルもある。

「とにかく安く試してみたい」というニーズに応える賢い選択肢。

【5位】BODYMAKER (ボディメーカー) フォームローラー

特徴:格闘技用品も手掛けるブランドならではの、質実剛健な作り。

耐久性が高く、ハードな使用にも長期間耐えうる。

シンプルなデザインと手頃な価格で、コストを抑えたい中級者にも人気。

【中上級者・凹凸タイプ】より強い刺激を求めるモデルTOP5

【1位】TriggerPoint (トリガーポイント) グリッドフォームローラーX

特徴:定番のグリッドフォームローラーの2倍の硬さを誇る、ハードモデル。

通常のモデルでは物足りなくなった上級者や、筋肉量が多いアスリート向け。

深層部の筋膜へ、より強力にアプローチする。

【2位】NIPLUX (ニップラックス) FOAM ROLLER

特徴:1分間に最大4,000回の振動を加える「電動」フォームローラー。

振動が筋肉の深層部まで届き、短時間で効率的に筋膜リリースが可能。

通常のローラーとは全く異なる、新しいリカバリー体験を提供する。

【3位】RumbleRoller (ランブルローラー)

特徴:指圧マッサージの感覚を再現した、特徴的な突起が全面に配置されている。

筋肉のトリガーポイントをピンポイントで刺激し、通常のローラーでは届かない深いコリをほぐす。

痛いが、その効果は絶大。

【4位】s.a.gear (エスエーギア) フォームローラー 凹凸

特徴:スポーツオーソリティのプライベートブランド。

大きな凹凸と小さな凹凸が組み合わされており、部位や好みに合わせて使い分けが可能。

比較的手頃な価格で、本格的な凹凸タイプを試せるのが魅力。

【5位】LPN (エルピーエヌ) ストレッチポールEX

特徴:厳密にはフォームローラーとは異なるが、コンディショニングの元祖的存在。

円柱の上に仰向けに乗ることで、背骨のアライメント(配列)を整え、体の中心軸を取り戻す。

リラックス効果も非常に高い。

【写真付き解説】痛いけど効く!部位別フォームローラーの正しい使い方

せっかくのフォームローラーも、使い方が間違っていては効果が半減してしまいます。

「痛い」を「効く」に変える、正しい**使い方**の基本をマスターしましょう。

(※以下に各部位の写真が入ることを想定しています)

基本の5部位をマスターしよう!(背中 / 太もも前 / 太もも裏 / お尻 / ふくらはぎ)

共通のポイントは「ゆっくり、深く呼吸しながら、30秒〜1分ほどかけて転がす」ことです。

- 背中(広背筋):横向きになり、脇の下あたりにローラーを当てて、体を前後にゆっくり動かします。

- 太もも前(大腿四頭筋):うつ伏せになり、太ももの下にローラーを置いて、体を前後に動かします。

- 太もも裏(ハムストリングス):床に座り、太ももの裏にローラーを置いて、お尻を浮かせて体を動かします。

- お尻(大臀筋):ローラーの上にお尻を乗せ、片方の足をもう片方の膝に乗せて体重をかけながら転がします。

- ふくらはぎ(下腿三頭筋):太もも裏と同様に、ふくらはぎの下にローラーを置いて転がします。

【注意】絶対にやってはいけないNGな使い方(腰・関節への使用)

腰(腰椎)に直接ローラーを当ててゴロゴロするのは絶対にやめましょう。

背骨を痛める危険があります。

また、膝や肘などの関節の上を直接転がすのも避けてください。

あくまでアプローチするのは「筋肉」と「筋膜」です。

「痛すぎる…」と感じた時のための、3つの対処法

- 体重のかけ方を軽くする:手や足で体を支え、ローラーにかける体重を減らして調整しましょう。

- ローラーの上にタオルを敷く:一枚タオルを挟むだけで、刺激がマイルドになります。

- 時間を短くする:最初は1部位15秒程度から始め、徐々に慣らしていきましょう。

フォームローラーに関するよくある質問(Q&A)

最後に、フォームローラーに関するよくある**質問**にお答えします。

正しい知識で、あなたのセルフケアをより効果的なものにしましょう。

- Q1. 毎日やってもいいですか?1回何分くらいが目安?

- A1. はい、毎日行っても問題ありません。

むしろ、日々のケアとして習慣化するのがおすすめです。

1回あたりの時間は、全身を行っても10〜15分程度で十分です。

1つの部位に長時間かけすぎないようにしましょう。 - Q2. トレーニングの前と後、どっちにやるのが効果的ですか?

- A2. どちらも効果的ですが、目的が異なります。

トレーニング前に行うと、血行が促進され、可動域が広がるため、怪我の予防とパフォーマンス向上に繋がります。

トレーニング後に行うと、疲労した筋肉のクールダウンとなり、筋肉痛の軽減や回復促進に繋がります。 - Q3. フォームローラーで痩せることはできますか?

- A3. フォームローラー自体に、直接的に脂肪を燃焼させる効果はありません。

しかし、血行を促進してむくみを解消したり、体の歪みを整えてボディラインを綺麗に見せたりする効果は期待できます。

ダイエット中の補助的なケアとして、非常に有効です。

「ただの痛み」が「最高の快感」に変わった日

トレーニング後の筋肉痛に悩んでいた私は、友人に勧められてフォームローラーを使い始めました。

最初はただ痛いだけで、「これを続ける意味はあるのだろうか…」と半信半疑。

しかし、正しい使い方を学び、「ゆっくり呼吸しながら、体重を預けるように」と意識を変えてみたのです。

すると、ある瞬間、ゴリッという感覚と共に、今まで固まっていた太ももの筋肉がフワッと軽くなるのを感じました。

痛みの奥にある、えも言われぬ解放感。

あの瞬間から、私にとってフォームローラーは、苦痛な義務から、自分と向き合う最高のリラックスタイムに変わりました。

まとめ:フォームローラーは、あなたの体を“リセット”し、明日への活力を生む最高の投資

今回は、「痛いけど効く」フォームローラーの本当の効果から、正しい使い方、そして後悔しない選び方までを徹底解説しました。

最後に、最も重要なポイントを振り返りましょう。

- フォームローラーは「筋膜リリース」によって、筋肉痛の軽減、可動域の向上、血行促進など絶大な効果をもたらす

- 初心者は、まず「柔らかめ」の「標準タイプ」から始めるのが、挫折しないための鉄則

- 「痛すぎる」のは逆効果。

正しい使い方と、体重のかけ方の工夫で、「痛気持ちいい」が最高の効果を生む - フォームローラーは、トレーニングの効果を高めるだけでなく、日々の体の不調をケアする最高のセルフケアツールである

フォームローラーへの投資は、単なるグッズの購入ではありません。

それは、日々のトレーニングで酷使したあなたの体をリセットし、明日のトレーニングへの活力を生み出し、長期的にあなたのパフォーマンスを守り続けるための、最も賢明な**自己投資**なのです。

さあ、その痛みの先にある、最高のコンディションを手に入れましょう。