「ジムでよく見る、あの筒状のやつ…フォームローラーっていうんだっけ?なんか痛そうだけど、効果あるの?」

「筋トレ後の筋肉痛がひどい…。フォームローラーでゴロゴロすれば、少しは楽になるのかな?」「フォームローラー買ってみたけど、ただ痛いだけで…。正しい使い方とか、どこにどう当てればいいか分からない!」

ハードなトレーニングに励むあなた。

素晴らしい筋肉を手に入れるためには「攻め」のトレーニングだけでなく、体を労わる「守り」、すなわちリカバリー(回復)とコンディショニング(調整)が不可欠です。

その最強のセルフケアツールとして、今や多くのトレーニーに愛用されているのが「フォームローラー」です。

しかし、ただ闇雲に痛いのを我慢してゴロゴロしているだけでは、その効果を半減させているかもしれません。

それどころか、やり方を間違えれば、逆に関節を痛めてしまう危険性すらあります。

「ただゴロゴロするだけ」——その認識は、今日で終わりにしましょう。

この記事では、フォームローラーを使った「筋膜リリース」がなぜ効果的なのか、その科学的根拠から、あなたの目的に合った「失敗しない選び方」、そして最も重要な「効果を最大化する部位別の正しい使い方」まで、徹底的に解説します。

この記事でわかること

- フォームローラー(筋膜リリース)が筋肉痛軽減や柔軟性向上に効果的な理由

- スタンダード、グリッド、電動タイプなど、フォームローラーの種類と選び方

- 効果を最大化し、絶対に間違えてはいけない部位別の「正しい使い方」

フォームローラーとは?「筋膜リリース」って何?

まず、「フォームローラーで何をしているのか」を理解することが重要です。

キーワードは「筋膜(きんまく)」です。

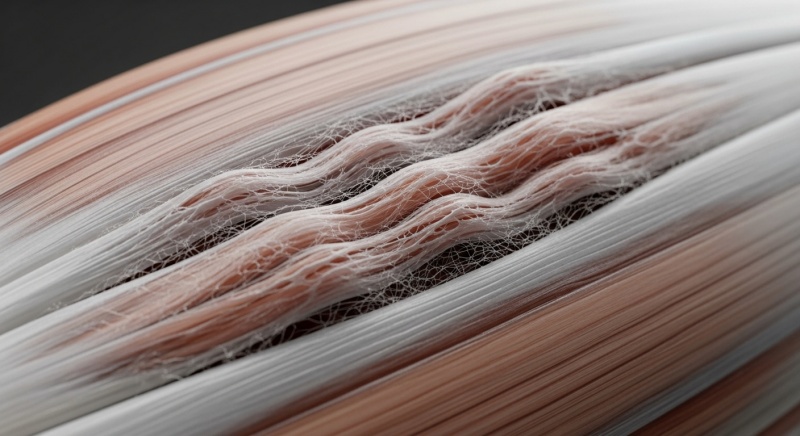

「筋膜」とは何か?(筋肉を包むウェットスーツ)

筋膜とは、筋肉一本一本、そして筋肉のグループ全体を、薄い膜でボディスーツのように包み込んでいる組織のことです。

ウェットスーツをイメージすると分かりやすいかもしれません。

この筋膜は、筋肉がスムーズに動くための「滑り」を助けたり、筋肉の形を保ったり、力を効率よく伝えたりする重要な役割を担っています。

なぜ筋膜は硬くなる(癒着する)のか?

しかし、同じ姿勢を長時間続けたり、特定の筋肉を使いすぎたり(筋トレなど)、あるいは運動不足だったりすると、この筋膜が硬くなったり、隣接する筋肉や皮膚と「癒着(ゆちゃく)」して、滑りが悪くなってしまうことがあります。

ウェットスーツが体の一部にピッタリと張り付いて、動きにくくなっている状態を想像してみてください。

これが、筋肉のコリや張り、関節の動かしにくさ(可動域制限)の大きな原因となるのです。

フォームローラーが「筋膜の滑走性を改善」するメカニズム

「筋膜リリース」とは、この硬くなったり癒着したりした筋膜を、圧力をかけながらこすることで「剥がし」「解放(リリース)」してあげる手技のことです。

フォームローラーは、自分の体重を使って、この筋膜リリース(セルフマッサージ)を手軽に行えるツールなのです。

硬くなった筋膜の滑りを良くすることで、筋肉や関節が本来の動きを取り戻し、様々な良い効果が生まれます。

ゴロゴロするだけじゃない!フォームローラー「5つの驚くべき効果」

正しい使い方をすれば、フォームローラーはあなたの体に驚くべき変化をもたらします。

① 筋肉痛の軽減と疲労回復の促進

筋膜リリースによって血行が促進され、疲労物質(乳酸など)の排出がスムーズになります。

また、筋肉の過度な緊張が和らぐことで、トレーニング後の筋肉痛(DOMS)を軽減し、回復を早める効果が期待できます。

② 関節可動域(ROM)の向上

硬くなった筋膜が解放されることで、筋肉がスムーズに伸縮できるようになり、関節の可動域(Range of Motion)が広がります。

例えば、太もも前の筋膜をリリースすることで、スクワットでより深くしゃがめるようになったり、胸の筋膜をリリースすることで、ベンチプレスで肩がスムーズに動くようになったりします。

③ トレーニングパフォーマンスの向上(特にトレ前)

関節可動域が向上し、筋肉がスムーズに動かせるようになるということは、トレーニングのパフォーマンス向上に直結します。

より正しいフォームで、より大きな力が出せるようになるのです。

特にトレーニング前のウォームアップに取り入れることで、その日のトレーニングの質を高めることができます。

④ 血行促進とむくみ改善

フォームローラーで筋肉と筋膜に適度な圧力をかけることは、血行やリンパの流れを促進する効果があります。

これにより、足のむくみや冷え性の改善にも繋がると言われています。

⑤ リラクゼーション効果とストレス軽減

ゆっくりとした動きで筋肉をほぐすことは、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果があります。

トレーニング後のクールダウンや、一日の終わりのセルフケアとして取り入れることで、ストレス軽減にも役立ちます。

「痛いだけ」だと思っていた僕

ジムのストレッチエリアには、いつもフォームローラーが置いてありました。

他の人が痛そうな顔をしながらゴロゴロしているのを見て、「あんな痛いこと、何の意味があるんだ?」と正直思っていました。

ある日、脚トレで追い込みすぎた翌日、僕はまともに歩けないほどの強烈な筋肉痛に見舞われました。

藁にもすがる思いで、ジムのフォームローラーを手に取り、太ももの前をゴロゴロ…。

「ぎゃああ!痛い!」。

想像を絶する激痛でした。

しかし、5分ほど涙目でゴロゴロしていると、不思議と痛みが和らぎ、終わった後には、あれほど固まっていた太ももが少し軽くなっている感覚があったのです。

「痛い」の先にある「解放感」。

僕は、フォームローラーが単なる拷問器具ではなく、体を回復させるための「治療」でもあることを知りました。

今では、トレーニング後のフォームローラーは、僕にとって欠かせない「ご褒美」の時間です。

どれを選べばいい?フォームローラー「3つのタイプ」と選び方

フォームローラーには、形状や硬さによって様々な種類があります。

あなたのレベルや目的に合わせて選びましょう。

① スタンダードタイプ(円柱・表面フラット):初心者向け

最もベーシックな、表面がツルツルした円柱状のタイプ。

圧力が全体に分散されるため、刺激は比較的マイルドです。

結論:初めてフォームローラーを使う初心者の方や、痛みに弱い方は、まずこのタイプから始めるのがおすすめです。

② グリッドタイプ(凹凸・突起付き):中〜上級者向け

表面に凹凸や突起が付いているタイプ(トリガーポイント社の「グリッドフォームローラー」が有名)。

この凹凸が、指圧のように特定のポイントに深く圧力をかけることができます。

刺激はスタンダードタイプより強めです。

結論:より深い筋膜リリースを求める中級者〜上級者や、スタンダードタイプでは物足りなくなった方におすすめです。

③ 電動(振動)タイプ:効率重視・高価

内部にモーターが搭載されており、振動することで、より効率的に筋膜リリースを促すタイプ。

短時間で効果を得たい人や、セルフケアにこだわりたい人に人気ですが、価格は1万円〜3万円程度と高価です。

結論:予算に余裕があり、究極のリカバリーを求める方向け。

「硬さ」「長さ」「素材」の選び方のポイント

・硬さ:初心者は「柔らかめ」、慣れてきたら「硬め」を選ぶと良いでしょう。

硬すぎるものは、痛みが強すぎて逆効果になることも。

・長さ:「90cm程度のロングタイプ」と「30cm程度のショートタイプ」があります。

ロングタイプは背中など広い範囲を安定して行え、ショートタイプは持ち運びに便利です。

自宅用ならロング、ジム用ならショートがおすすめです。

・素材:EVA(比較的柔らかい)やPE(やや硬め)などがあります。

耐久性も考慮して選びましょう。

【最重要】効果を最大化するフォームローラーの「正しい使い方」

フォームローラーの効果は、「使い方」で決まります。

絶対に守ってほしい基本ルールです。

基本テクニック:「ゆっくり」「呼吸を止めず」「痛気持ちいい」範囲で

・スピード:絶対に「速く」ゴロゴロしないこと。

1往復に10秒以上かけるようなイメージで、「ゆっくり」と圧をかけながら動かします。

・呼吸:痛みで息を止めないこと。

「フーッ」と深呼吸をしながら行うことで、筋肉がリラックスし、効果が高まります。

・強度:「痛い!痛すぎる!」と感じるほどの強い圧は逆効果です。

筋肉が防御反応で硬くなってしまいます。

「痛気持ちいい」と感じる程度の圧力を目安にしましょう。

特に硬い・痛いと感じるポイント(トリガーポイント)を見つけたら、そこで動きを止め、深呼吸しながら30秒ほど圧をかけ続けるのも効果的です。

1部位あたりの時間:30秒〜60秒を目安に

長時間やりすぎるのも良くありません。

1つの部位(例:太もも前)につき、「30秒〜60秒」程度を目安に行いましょう。

全身を一気に行うのではなく、「今日は下半身だけ」「明日は上半身」というように、日によって部位を分けるのも良い方法です。

絶対にやってはいけないNGな使い方(関節の上、腰椎など)

フォームローラーは「筋肉」や「筋膜」に当てるものです。

・関節の上:膝、肘、足首などの関節そのものの上をゴロゴロするのは絶対にやめましょう。

関節を痛める原因になります。

・腰(腰椎):背骨の中でも特に腰(腰椎)は不安定な構造です。

腰に直接ローラーを当ててゴロゴロすると、腰椎に過度な圧力がかかり、ヘルニアなどを悪化させる危険があります。

腰周りをほぐしたい場合は、お尻や太もも裏など、周辺の筋肉をリリースするのが安全です。

【実践編】部位別!フォームローラーの使い方完全ガイド

全身の主要な筋肉に対する、基本的な使い方をご紹介します。

(各種目30〜60秒目安)

① 太もも前(大腿四頭筋)

うつ伏せになり、両方の太ももの下にローラーを置きます。

肘をついて体を支え、膝の皿の上から股関節の付け根までを、ゆっくりと前後に転がします。

体を少し左右に傾けると、外側や内側にも刺激が入ります。

② 太もも裏(ハムストリングス)

床に座り、片方の太もも裏の下にローラーを置きます。

両手で体を支え、お尻を浮かせて、膝の裏からお尻の付け根までを、ゆっくりと前後に転がします。

体重のかけ方で強度を調整します。

③ お尻(大臀筋・中殿筋)

ローラーの上に片方のお尻を乗せ、乗せた側の脚の足首を反対側の膝の上に乗せます(4の字を作る)。

手で体を支えながら、お尻全体をゆっくりと転がします。

特に硬いポイントを見つけたら、圧をかけながらキープします。

④ ふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)

床に座り、ふくらはぎの下にローラーを置きます。

手で体を支えてお尻を浮かせ、アキレス腱の上から膝の裏までを、ゆっくりと前後に転がします。

つま先の向きを変えたり、脚を重ねたりすると、刺激の入り方が変わります。

⑤ 背中(広背筋・脊柱起立筋 ※腰は避ける)

仰向けになり、肩甲骨の下あたり(腰ではない)にローラーを横向きに置きます。

膝を曲げてお尻を浮かせ、肩甲骨周りから脇の下あたりまでを、ゆっくりと上下に転がします。

腕を頭の上で組むと、より広背筋にストレッチがかかります。

⑥ 胸(大胸筋 ※小さいローラー推奨)

うつ伏せになり、片方の胸の横(脇に近いあたり)に、ローラーを斜め(または縦)に当てます。

体重をかけながら、ゆっくりと体を左右に動かし、大胸筋の外側をほぐします。

※スタンダードなローラーではやりにくいため、小さいボール型や、ショートタイプのローラーが適しています。

筋トレ「前」と「後」、いつ使うのがベスト?

フォームローラーは、トレーニングの「前」と「後」で、その目的と効果が変わってきます。

トレ前:動的ストレッチと組み合わせ、可動域UP&パフォーマンス向上

トレーニング前のウォームアップとして使う場合。

目的は「筋肉の活性化」と「可動域の向上」です。

その日に鍛える部位を中心に、各部位30秒程度、やや速めのテンポで転がし、筋肉を目覚めさせます。

動的ストレッチと組み合わせることで、関節の動きがスムーズになり、トレーニングの質が高まり、怪我の予防にも繋がります。

トレ後:静的ストレッチと組み合わせ、疲労回復&クールダウン

トレーニング後のクールダウンとして使う場合。

目的は「筋肉の鎮静化」と「疲労回復の促進」です。

使った筋肉を中心に、各部位60秒程度、「ゆっくり」「深呼吸」しながら行い、筋肉の緊張を和らげます。

静的ストレッチと組み合わせることで、リラクゼーション効果が高まり、翌日の筋肉痛を軽減するのに役立ちます。

スクワットの深さが変わった日

僕は、スクワットで深くしゃがむのが苦手でした。

どうしても途中で股関節が詰まるような感覚があり、浅いスクワットしかできませんでした。

トレーナーに相談すると、「お尻周りの筋膜が硬いのかもしれませんね。

トレーニング前に、フォームローラーでお尻を入念にほぐしてみてください」とアドバイスされました。

半信半疑で、僕はスクワットの前に、フォームローラーでお尻(特に横の部分)をグリグリと3分ほどほぐしてみました。

そして、バーベルを担いでしゃがんでみると…「え!?」。

今まで詰まっていた感覚がなく、スルスルと深くしゃがめるではありませんか!

まるで股関節のストッパーが外れたような感覚でした。

たった数分の筋膜リリースで、長年の悩みが嘘のように解決したのです。

フォームローラーは、筋肉痛を取るだけでなく、僕のパフォーマンスそのものを変えてくれました。

まとめ:フォームローラーを「最高のケアツール」にしよう

フォームローラーは、ただゴロゴロするだけの道具ではありません。

それは、あなたの体の声を聞き、硬くなった筋膜を解放し、筋肉と関節をベストな状態に保つための、最強のセルフケアツールです。

最後に、効果を最大化するための鉄則をまとめます。

- 目的を知る:「筋膜」の滑りを良くし、回復を促し、可動域を広げる。

- 選び方:初心者は「スタンダード(フラット)」、慣れたら「グリッド(凹凸)」。

硬すぎないものを選ぶ。 - 使い方:「ゆっくり」「深呼吸」「痛気持ちいい」範囲で。

1部位30〜60秒。 - NGな使い方:「関節の上」と「腰(腰椎)」には絶対に当てない。

- タイミング:トレ前は「活性化」、トレ後は「回復」。

トレーニングで筋肉を「壊す」ことと同じくらい、フォームローラーで体を「整える」ことにも意識を向けてみてください。