「筋トレ始めたから、とにかくタンパク質!鶏むね肉ばっかり食べてるけど、これでいいのかな?」「肉と魚と大豆、どれが一番筋肉にいいの?プロテインパウダーだけじゃダメなの?」

「タンパク質って、量さえ摂れば質は関係ないんでしょ?アミノ酸スコアとかよく分からないし…」

筋肉を育て、理想の体を作る上で、「タンパク質」の摂取が最重要であることは、もはや常識です。

しかし、「どの食材から、どれだけの量を、どのように摂るのがベストなのか?」——その具体的な戦略となると、意外と曖昧な理解のまま、なんとなく「鶏むね肉」や「プロテインパウダー」に頼ってしまっている人も多いのではないでしょうか。

タンパク質は、その「量」だけでなく、「質」も筋肥大効果を大きく左右します。

肉、魚、大豆…それぞれのタンパク質源には異なる特徴(アミノ酸バランス)があり、その違いを理解し、戦略的に組み合わせることが、あなたの体作りを加速させる鍵となるのです。

この記事では、「筋肉の材料」であるタンパク質について、多くの人が抱える疑問——「量 vs 質」の問題、動物性と植物性の違い、「アミノ酸スコア」とは何か、適切な摂取量、効果的なタイミング——を、科学的根拠に基づいて徹底的に解説します。

もう「なんとなく」のタンパク質摂取はやめましょう。

この記事でわかること

- なぜタンパク質が筋肉の成長に不可欠なのか(基本の復習)

- タンパク質の「質」を決める「アミノ酸スコア」とは何か、主要食品のスコア

- 動物性 vs 植物性タンパク質のメリット・デメリットと、最適な摂取量・タイミング

なぜタンパク質は「筋肉の材料」として最重要なのか?(基本の復習)

まず、なぜこれほどまでにタンパク質が重要視されるのか、その基本的な役割を確認しましょう。

① 筋肉(筋繊維)の主成分である

私たちの筋肉(骨格筋)は、水分を除くと、その大部分がタンパク質からできています。

タンパク質は、筋肉を構成する筋繊維(アクチン、ミオシンなど)を作り上げるための、文字通り「主材料」なのです。

材料がなければ、家(筋肉)を建てることはできません。

② トレーニングで傷ついた筋肉を修復・成長させる

筋力トレーニングを行うと、筋繊維には微細な損傷が生じます。

この損傷した筋繊維を「修復」し、以前よりも太く、強くする(=超回復)プロセスにおいて、タンパク質(アミノ酸)が大量に必要とされます。

トレーニングという「破壊」行為の後には、必ずタンパク質という「修復・建設」材料を供給しなければ、筋肉は成長しません。

③ ホルモンや酵素など、体の機能維持にも不可欠

タンパク質の役割は、筋肉を作るだけではありません。

体の成長や代謝を調節する「ホルモン」(例:成長ホルモン)、消化や代謝を助ける「酵素」、酸素を運ぶ「ヘモグロビン」、免疫機能を担う「抗体」など、生命維持に不可欠な様々な物質の材料としても使われています。

タンパク質不足は、筋肉だけでなく、体全体の不調に繋がるのです。

「量」だけじゃない!タンパク質の「質」を決める「アミノ酸スコア」とは?

「とにかくタンパク質をたくさん摂ればいいんでしょ?」——そう考えるのは早計です。

タンパク質の「質」も、筋肥大効果を左右する重要な要素です。

その質を測る指標が「アミノ酸スコア」です。

必須アミノ酸(EAA)のバランスが鍵

タンパク質は20種類のアミノ酸から構成されていますが、そのうち9種類は体内で合成できない「必須アミノ酸(EAA)」であり、食事から摂取する必要があります。

筋肉を効率よく合成するためには、この9種類の必須アミノ酸が、全てバランス良く、必要量含まれていることが重要です。

(「桶の理論」:一番低い板の高さまでしか水が溜まらないように、最も不足している必須アミノ酸の量によって、タンパク質合成の効率が決まってしまう)

アミノ酸スコア100=「良質なタンパク質」の証

「アミノ酸スコア」とは、食品に含まれるタンパク質中に、必須アミノ酸9種類がそれぞれ「理想的な量(基準値)」に対してどれくらい含まれているかを評価した数値です。

全ての必須アミノ酸が基準値を満たしていれば「スコア100」となり、非常にバランスの取れた「良質なタンパク質」であると言えます。

スコアが低い食品は、何らかの必須アミノ酸が不足している(制限アミノ酸がある)ことを意味します。

主な食品のアミノ酸スコア一覧(肉・魚・卵・乳製品・大豆・米・小麦)

主要な食品のアミノ酸スコアを見てみましょう。

【スコア100の食品(良質なタンパク質)】

・肉類(鶏肉、牛肉、豚肉など)

・魚介類(アジ、サケ、マグロなど)

・卵

・乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)

・大豆製品(豆腐、納豆、豆乳)

【スコア100未満の食品(一部の必須アミノ酸が不足)】

・精白米:65 (リジンが不足)

・小麦粉(強力粉):44 (リジンが不足)

・じゃがいも:68 (メチオニンが不足)

動物性食品と大豆製品は、基本的にアミノ酸スコア100の「良質なタンパク質」であることが分かります。

一方、穀物類は単体ではスコアが低いですが、他の食品と組み合わせることで、不足するアミノ酸を補うことができます(例:米と大豆を一緒に食べる)。

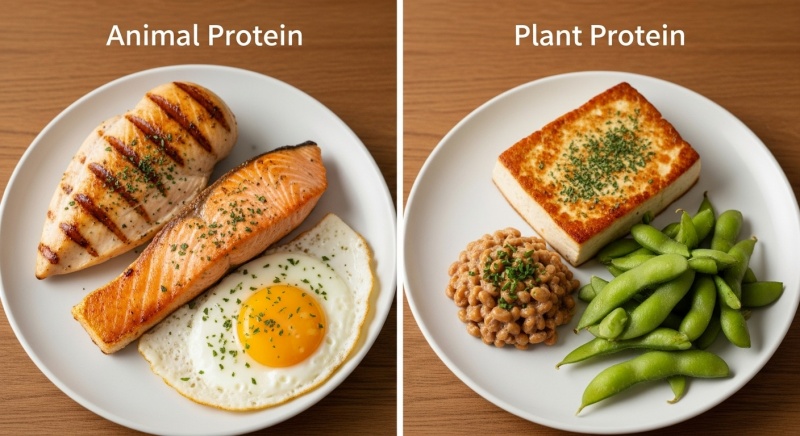

動物性タンパク質 vs 植物性タンパク質:メリット・デメリット徹底比較

アミノ酸スコア100の食品の中でも、「動物性」と「植物性(主に大豆)」では、それぞれ特徴が異なります。

① 動物性タンパク質(肉、魚、卵、乳製品)

【メリット】アミノ酸スコアが高い、ビタミンB12や鉄分も豊富

・必須アミノ酸がバランス良く豊富に含まれており、筋肥大に効率的。

・筋肉のエネルギー代謝に関わる「ビタミンB群」(特にB12は植物性食品にはほぼ含まれない)や、血液を作る「鉄分」(特にヘム鉄は吸収率が高い)なども同時に摂取できる。

・クレアチン(肉・魚)など、筋力向上に役立つ成分も含まれる。

【デメリット】飽和脂肪酸やコレステロールを多く含む場合がある

・肉の脂身やバター、生クリームなどには、摂りすぎると心血管疾患のリスクを高める「飽和脂肪酸」や「コレステロール」が多く含まれる。

・加工肉(ベーコン、ソーセージなど)は、塩分や添加物が多い場合がある。

② 植物性タンパク質(大豆製品、豆類、穀物など)

【メリット】低脂質・低カロリー、食物繊維や抗酸化物質が豊富

・基本的に低脂質・低カロリーなものが多く、ヘルシー。

・腸内環境を整える「食物繊維」や、体の酸化を防ぐ「抗酸化物質(ポリフェノールなど)」も豊富に含まれる。

・大豆製品に含まれる「イソフラボン」は、ホルモンバランス調整などの効果も期待される。

【デメリット】単体ではアミノ酸スコアが低い場合がある(必須アミノ酸の偏り)

・大豆以外(米、小麦、その他の豆類など)は、単体ではアミノ酸スコアが100に満たないものが多い。

(必須アミノ酸の一部が不足している場合がある)

・動物性食品に含まれるビタミンB12やヘム鉄はほとんど含まれない。

結論:「どちらか」ではなく「両方をバランス良く」が最強

動物性・植物性それぞれにメリット・デメリットがあるため、「どちらか一方だけ」に偏るのではなく、「両方をバランス良く」摂取するのが、健康維持と筋肥大の両面から見て最も賢明な戦略です。

例えば、肉だけに頼らず、魚や大豆製品も積極的に取り入れる。

穀物(米)と豆類(納豆)を組み合わせることで、互いに不足するアミノ酸を補い合う、などです。

鶏むね肉生活で体調を崩した僕

僕は「筋肉のためには鶏むね肉が最強だ!」と信じ込み、毎日三食、ひたすら鶏むね肉ばかりを食べる生活を半年ほど続けていました。

確かに筋肉は少しずつ増えましたが、同時に体の不調も感じ始めていました。

便秘がちになり、肌荒れもひどい。

そして何より、トレーニングへの情熱が以前より薄れているのを感じていました。

栄養士の友人に相談したところ、「それは栄養が偏りすぎだよ。

鶏むね肉は素晴らしいけど、それだけじゃ食物繊維も、魚に含まれる良質な脂質(オメガ3)も足りてない。

腸内環境も悪化してるんじゃない?」と指摘されました。

僕はハッとしました。

「タンパク質=鶏むね肉」という短絡的な思考に陥っていたのです。

その日から、僕は意識的にサバ缶や納豆、豆腐、そして野菜を食事に取り入れるようにしました。

すると、1ヶ月もしないうちに、便通は改善し、肌の調子も良くなり、そして不思議とトレーニングへの意欲も回復してきたのです。

「多様性」——それは、タンパク質の摂取においても、非常に重要なキーワードなのだと学びました。

あなたの必要量は?目的別(筋肥大/減量/維持)タンパク質摂取量の計算方法

タンパク質は、ただやみくもに摂れば良いわけではありません。

あなたに必要な「量」を知ることが重要です。

① 体重ベースでの計算:「体重(kg) × 〇〇g」

最も一般的で簡単な計算方法です。

【最低ライン】健康維持なら:体重 × 0.8〜1.0g

特に運動をしていない人が、健康を維持するために最低限必要とされる量です。

(例:体重60kgなら48g〜60g)

【トレーニー推奨】筋肥大・減量期なら:体重 × 1.6〜2.2g

筋肉量を増やしたい(筋肥大)、あるいは減量中に筋肉の分解を防ぎたいトレーニーは、より多くのタンパク質が必要です。

現在の国際的なスポーツ栄養学の推奨では、「体重1kgあたり1.6g〜2.2g」の摂取が、筋タンパク質合成を最大化するために効果的であるとされています。

(例:体重70kgなら112g〜154g)

※これ以上の摂取(例:3g/kg以上)が、さらなる筋肥大効果をもたらすという明確なエビデンスは現時点では乏しいです。

② 除脂肪体重ベースでの計算(より正確な方法)

より正確に必要量を計算したい場合は、「除脂肪体重(Lean Body Mass = 体重 – 体脂肪量)」を基準にする方法もあります。

除脂肪体重1kgあたり、2g〜2.5g程度を目安にします。

(例:体重70kg、体脂肪率15%の場合、除脂肪体重は約59.5kg。

必要量は119g〜149g程度)

摂れば摂るほど良いわけではない

重要なのは、「多ければ多いほど良い」わけではないということです。

体が必要とする量を超えて摂取したタンパク質は、筋肉になるわけではなく、エネルギーとして使われるか、あるいは体脂肪として蓄積される可能性があります。

過剰摂取のリスク(後述)も考慮し、上記の推奨範囲内で摂取するのが賢明です。

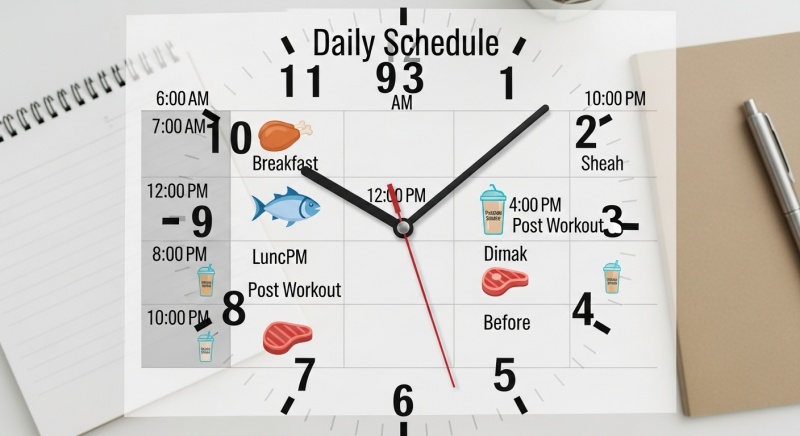

摂取タイミングの重要性:1度に吸収できる量と「分食」のススメ

1日に必要なタンパク質量を、1食や2食でまとめて摂るのは効率的なのでしょうか?

「1食あたりのタンパク質吸収量には限界がある」説は本当か?

かつては「1食で吸収できるタンパク質は20〜30g程度まで」と言われていました。

しかし、近年の研究では、それ以上の量(例:40g以上)を一度に摂取しても、筋タンパク質合成はさらに高まる可能性が示唆されており、「吸収限界説」は過去のものとなりつつあります。

ただし、消化能力には個人差があり、一度に大量摂取すると胃腸に負担がかかる可能性はあります。

血中アミノ酸濃度を一定に保つ「分食」のメリット

吸収限界説の真偽はともかく、1日の総タンパク質量を「3〜5回」に分けて摂取する「分食」には、依然として大きなメリットがあります。

それは、血中のアミノ酸濃度を一日を通して比較的一定に保つことができる点です。

血中アミノ酸濃度が高い状態を維持することは、筋肉の分解(カタボリック)を抑制し、合成(アナボリック)を優位に保つ上で有利と考えられています。

また、空腹感を抑え、ドカ食いを防ぐ効果も期待できます。

トレ前後、就寝前…特に意識したいタイミング

分食の中でも、特にタンパク質摂取を意識したいタイミングがあります。

・トレーニング前後:筋肉の分解抑制と、合成のゴールデンタイム。

吸収の速いホエイプロテインなどが有効。

・就寝前:睡眠中の筋肉分解を防ぎ、成長をサポートするために、吸収の遅いカゼインプロテインや固形食(例:ヨーグルト、鶏肉)を摂るのが効果的。

・朝食:睡眠中に枯渇したアミノ酸を補給する重要なタイミング。

摂りすぎはNG?タンパク質の過剰摂取リスクと注意点

「多く摂っても無駄になるだけ」ならまだ良いですが、過剰摂取にはいくつかのリスクも指摘されています。

① 腎臓への負担増?(健康な人なら過度に心配不要だが…)

「タンパク質の摂りすぎは腎臓に悪い」とよく言われます。

タンパク質の代謝産物(尿素など)は腎臓でろ過されるため、極端な過剰摂取は理論的には負担を増やす可能性があります。

しかし、現在のところ、腎臓に元々疾患のない「健康な人」が、推奨範囲内(〜2.2g/kg程度)のタンパク質を摂取している限りにおいては、腎機能に悪影響を与えるという明確な科学的根拠(エビデンス)は確立されていません。

ただし、不安な方や、すでに腎機能に問題がある方は、必ず医師に相談してください。

② 腸内環境の悪化(悪玉菌の増加)

動物性タンパク質を過剰に摂取すると、消化しきれなかったタンパク質が腸内で悪玉菌のエサとなり、腸内環境が悪化する可能性があります。

これが、お腹の張りや便秘、おならの臭いの原因となることも。

食物繊維の摂取や、発酵食品(ヨーグルト、納豆など)を意識的に摂ることが対策となります。

③ カロリーオーバーによる体脂肪増加

タンパク質もカロリー(1gあたり4kcal)を持っています。

必要以上に摂取したタンパク質は、エネルギーとして使われるか、体脂肪として蓄積されます。

「タンパク質だからいくら食べても太らない」ということはありません。

総摂取カロリーの管理は常に必要です。

④ カルシウム排出促進?(骨への影響)

タンパク質の過剰摂取が尿中へのカルシウム排出を促し、骨粗しょう症のリスクを高めるのでは?という説もあります。

しかし、これについても明確な結論は出ておらず、むしろ適切なタンパク質摂取は骨の健康に不可欠であるという研究も多いです。

過度に心配する必要はないでしょう。

賢いタンパク質摂取戦略:多様な食材からバランス良く

これまでの情報を踏まえ、具体的な食事戦略を考えましょう。

「卵=完全栄養食」の活用

アミノ酸スコア100で、ビタミン・ミネラルも豊富な「卵」は、安価で調理も簡単な最強のタンパク質源です。

1日に2〜3個を目安に、積極的に食事に取り入れましょう。

「鶏むね肉」だけに頼らない(魚、大豆製品も!)

低脂質・高タンパクの鶏むね肉は優秀ですが、それだけに偏らず、「魚」(特に青魚でオメガ3も摂取)や、「大豆製品」(豆腐、納豆で食物繊維も摂取)など、多様なタンパク質源をローテーションすることで、栄養バランスが整い、飽きずに続けられます。

「プロテインパウダー」はあくまで補助と考える

プロテインパウダーは、手軽にタンパク質を補給できる便利なツールですが、あくまで「補助」と考えましょう。

食事からだけでは必要量を満たせない場合や、トレーニング直後などの特定のタイミングで活用するのが賢い使い方です。

基本は、様々な栄養素も同時に摂れる「固形食」からの摂取を心がけましょう。

アミノ酸スコアを知って「組み合わせ」を意識した

私は健康のために菜食(ベジタリアン)に近い食生活を送っています。

筋トレを始めてから、タンパク質不足を補うために、プロテインはソイ(大豆)を選び、食事でも豆腐や納豆を積極的に食べていました。

しかし、ある時「アミノ酸スコア」のことを知り、植物性タンパク質は単体だとスコアが低いものもある(例:米)、と学びました。

「もしかして、私のタンパク質摂取、質が低い…?」。

そこで、単一の食材に頼るのではなく、「組み合わせ」を意識するようにしました。

例えば、白米(リジンが不足)を食べる時は、納豆(リジンが豊富)を必ずセットにする。

パン(リジンが不足)を食べる時は、豆乳(リジンが豊富)を飲む。

このように、不足しているアミノ酸を他の食材で補い合う「補足効果」を狙うことで、植物性中心の食事でも、アミノ酸バランスを改善できると知りました。

「量」だけでなく「質」、そして「組み合わせ」。

タンパク質の世界は奥が深い、と感じています。

まとめ:タンパク質を制する者は、体づくりを制する

タンパク質は、あなたの体を作る、そして変えるための、最も基本的な「材料」です。

その重要性を理解し、「量」だけでなく「質」「タイミング」にもこだわることが、あなたの努力を最大限に結果へと繋げます。

最後に、タンパク質摂取の戦略をまとめます。

- 「質」が重要:必須アミノ酸バランスの良い「アミノ酸スコア100」の食品(肉・魚・卵・乳製品・大豆)を中心に。

- 「多様性」を意識:動物性と植物性をバランス良く組み合わせ、栄養の偏りを防ぐ。

- 適切な「量」を知る:トレーニーは「体重(kg) × 1.6〜2.2g」を目安に。

摂りすぎは無駄&リスクも。 - 「タイミング」も考慮:1日3〜5回に分ける「分食」で、血中アミノ酸濃度を維持。

トレ前後・就寝前は特に意識。 - 基本は「食事」から:プロテインは便利な「補助」。

多様な食材からの摂取を心がける。

「何を食べるか」——その選択一つ一つが、あなたの体を作り変えていきます。