「マンションで筋トレしてるけど、階下への騒音が気になって集中できない…」

「フローリングの床にダンベルを落として、傷つけちゃいそうでヒヤヒヤする…」

「プランクや腹筋運動で、膝や肘が痛くて、なかなかフォームが安定しない…」

そのように、自宅でのトレーニング環境に、知らず知らずのうちにストレスを感じていませんか。

もし、たった一つのシンプルなアイテムで、これらの悩みを全て解消し、あなたの自宅トレーニングを劇的に快適で効果的なものに変えられるとしたら…?

その答えが、あなたの努力の“土台”を支える**「トレーニングマット」**です。

この記事では、なぜトレーニングマットが自宅トレーニーにとって必須のギアなのかという3つの理由から、後悔しないための選び方、そして目的に合った最新のおすすめモデルまでを徹底的に解説します。

もう、周りの目を気にしたり、床の傷に怯えたり、体の痛みに耐えたりする必要はありません。

この記事でわかること

- トレーニングマットが、騒音・床傷・体への負担を解消する3つの理由

- 厚さ・素材・サイズで後悔しない!失敗しないマット選びの5つの重要ポイント

- 筋トレ・ヨガ・防音など、あなたの目的に合った最新のおすすめマット

自宅トレーニングの「隠れた主役」!トレーニングマットが必須な3つの理由

トレーニングマットは、派手な器具ではありません。

しかし、あなたの自宅トレーニングの質と継続性を、文字通り「縁の下の力持ち」として支える、最も重要な**隠れた主役**なのです。

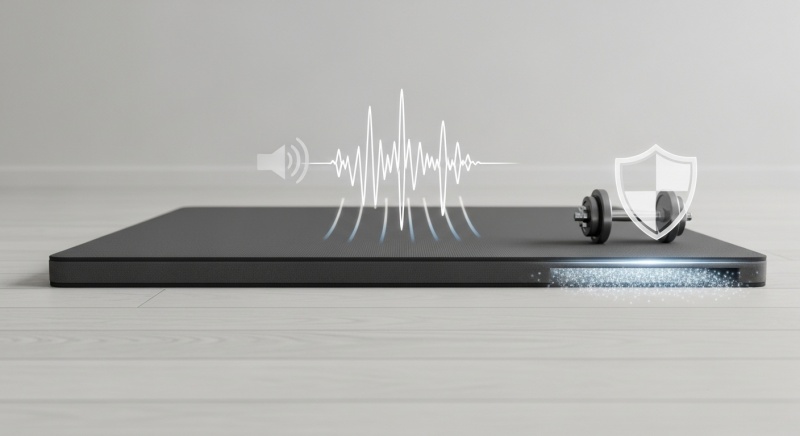

理由1:【集合住宅の救世主】階下への騒音・振動トラブルを軽減する防音性

集合住宅でのトレーニングで最も気を使うのが、階下への騒音や振動です。

特にスクワットやジャンプ系運動、あるいはダンベルを置く際の衝撃音は、階下にとって大きなストレスになりかねません。

厚手のトレーニングマットは、優れた防音・防振効果を発揮し、これらの衝撃音や振動を大幅に吸収してくれます。

もう、時間帯や運動内容を気にすることなく、安心してトレーニングに集中できるようになります。

理由2:【床の守護神】高重量ダンベルや器具からの傷・凹みを徹底ガード

フローリングや畳の上でダンベルトレーニングを行うのは、床へのダメージを覚悟する行為です。

高重量のダンベルやバーベルを置く際の衝撃は、床を傷つけたり、凹ませたりする原因となります。

トレーニングマットは、これらの**衝撃**から大切な床材を徹底的にガードしてくれます。

床の保護だけでなく、器具の滑り止め効果もあり、より安全なトレーニング環境を提供します。

理由3:【体への優しさ】膝・肘・背中への負担を減らし、フォーム改善をサポート

硬い床の上での腹筋運動やプランク、ストレッチは、膝や肘、背骨への負担が大きく、痛みを感じやすいものです。

トレーニングマットの適度なクッション性は、これらの部位への衝撃を和らげ、快適に運動を行えるようにします。

痛みが軽減されることで、フォームに意識を集中できるようになり、結果としてトレーニング効果の向上や、怪我の予防にも繋がります。

後悔しないトレーニングマットの選び方|5つの重要ポイント

「ただのマット」と侮るなかれ。

あなたのトレーニング内容や住環境に合わせた最適な一枚を選ぶことで、その効果は大きく変わります。

後悔しないための5つの**重要ポイント**を解説します。

ポイント1:【最重要】厚さ|トレーニング内容と防音性で最適な厚みを選ぶ

マットの「厚さ」は、クッション性、防音性、そして安定性に直結する最も重要な要素です。

〜5mm:ヨガやストレッチ、軽い自重トレーニング向け。携帯性に優れます。

6mm〜10mm:一般的な自重トレーニングや、初級レベルの筋トレ、ピラティス向け。クッション性と安定性のバランスが良いです。

10mm〜:高重量のダンベル使用時や、ジャンプ系トレーニング、そして特に防音性を重視したい集合住宅での使用に最適です。ただし、厚すぎると安定感が損なわれる場合もあります。

ポイント2:素材|耐久性・クッション性・グリップ力で選ぶ(NBR/TPE/PVC)

マットの主な素材には、それぞれ特徴があります。

NBR(ニトリルゴム):柔らかく、クッション性が高い。初心者や、膝や肘への負担を軽減したい人に。比較的安価。

TPE(熱可塑性エラストマー):環境に優しく、軽量で弾力性がある。グリップ力も高く、ヨガやピラティスに最適。NBRよりやや高価。

PVC(ポリ塩化ビニル):耐久性が高く、滑りにくい。トレーニングマットとして最も一般的で、安定感重視の人に。ただし、素材によっては独特の匂いがある場合も。

ポイント3:サイズ|使用スペースと収納方法を考慮する

トレーニングするスペースと、使用しない時の**収納場所**を考慮してサイズを選びましょう。

標準的な180cm×60cmが多いですが、大柄な人や、広い範囲で運動したい場合は、幅広・長尺タイプがおすすめ。

収納は、丸めるタイプか、折りたたむタイプか、ジョイントタイプ(敷きっぱなし)か、自分のライフスタイルに合わせて選びます。

ポイント4:滑りにくさ・安定性|安全にトレーニングを行うための最重要項目

トレーニング中にマットが滑ってしまっては、集中力が途切れるだけでなく、怪我の原因にもなります。

床とマット、そしてマットと体の両方で滑りにくい加工がされているかを確認しましょう。

両面にエンボス加工が施されているものや、吸着力の高い素材がおすすめです。

ポイント5:手入れのしやすさ・衛生面|長く清潔に使うために

汗をかいたり、裸足で使うことも多いため、衛生面は非常に重要です。

水拭きできるか、抗菌加工が施されているか、天日干しが可能かなどをチェックし、長く清潔に使える一枚を選びましょう。

「下の階から苦情が…」私の自宅トレが危機に瀕した瞬間

意気揚々と自宅トレを始めた私。

動画を見ながら、軽快なステップでジャンプ系のトレーニングに励んでいました。

すると数日後、下の階の住人から管理会社経由で「騒音がひどい」と苦情が入ってしまったのです。

落ち込む私を救ってくれたのが、厚さ1.5cmの防音トレーニングマットでした。

床に敷いた途端、ジャンプの音が驚くほど軽減され、安心してトレーニングを再開。

今は、床を気にすることなく、思いっきり体を動かせています。

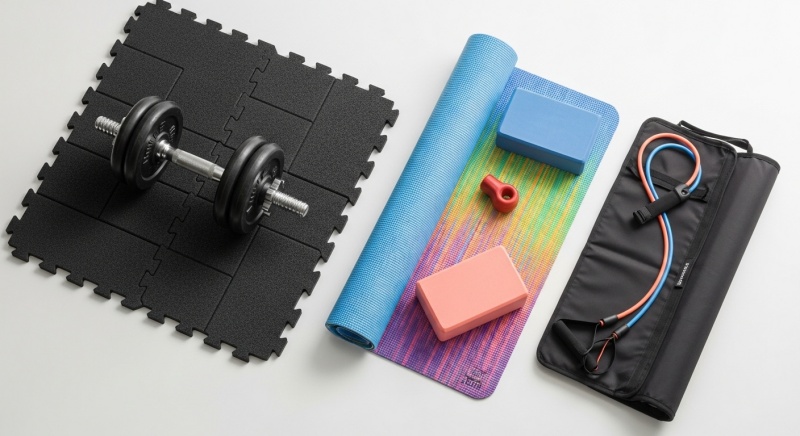

【2025年最新】目的・用途別!トレーニングマットおすすめ人気ランキング10選

ここからは、5つの選び方を踏まえ、あなたのトレーニング内容や住環境に合った最高の**パートナー**となるモデルを厳選してご紹介します。

あなたの自宅トレーニングの質を劇的に向上させる一枚を見つけてください。

【高負荷筋トレ・防音重視部門】TOP3

【1位】[ブランド名] 高密度ジョイントマット

特徴:本格的なホームジムを構築するならこれ。

厚みがあり、高重量のダンベルを置いても床を傷つけず、優れた防音・防振性を発揮。

連結式で、スペースに合わせて自由に拡張可能。

【2位】[ブランド名] 極厚NBRトレーニングマット

特徴:NBR素材でクッション性が高く、床運動やストレッチも快適。

特に厚手のタイプは、防音性も期待できる。

丸めて収納できる利便性も魅力。

【3位】[ブランド名] PVC製トレーニングマット(ヘビーデューティータイプ)

特徴:PVC素材は耐久性に優れ、滑りにくいのが特徴。

特にヘビーデューティータイプは、一般的なPVCマットよりも厚みがあり、高負荷トレーニング時の衝撃吸収にも対応。

【ヨガ・ストレッチ・体幹トレ部門】TOP4

【1位】[ブランド名] TPEヨガマット

特徴:環境に優しいTPE素材は、軽量で弾力性があり、手触りが良い。

グリップ力も高く、ヨガやピラティス、自重トレーニングに最適。

豊富なカラーバリエーションも魅力。

【2位】[ブランド名] NBRヨガマット(薄手・標準)

特徴:NBR素材ならではの柔らかいクッション性が魅力。

膝や肘への負担を軽減し、初心者にも優しい。

標準的な厚みで、持ち運びにも便利。

【3位】Manduka (マンドゥカ) PRO ヨガマット

特徴:世界中のヨギーに愛される最高峰ブランド。

高密度PVCで究極の安定感と耐久性を誇る。

一生モノとして使える品質で、本気でヨガや自重トレーニングに取り組む人に。

【4位】Liforme (ライフフォーム) ヨガマット

特徴:独自の「アライメントガイド」が刻印されており、正しいフォームをサポート。

滑りにくさも抜群で、ヨガのポーズを深めたい人に最適。

【携帯性・その他部門】TOP3

【1位】[ブランド名] 折りたたみ式トレーニングマット

特徴:コンパクトに折りたためるため、収納場所に困らない。

外出先や出張先でもサッと広げてトレーニングしたい人に便利。

【2位】[ブランド名] トレーニングラグ/タペストリー

特徴:ファブリック製で、洗濯機で洗えるのが最大の特徴。

デザイン性が高く、部屋のインテリアにも馴染む。

持ち運びも容易で、ヨガやストレッチ、軽い自重トレに。

【3位】[ブランド名] バランスパッド

特徴:不安定な足場で体幹やバランス感覚を鍛える特殊なマット。

リハビリやコアトレーニングの質を高めたい人に。

トレーニングマットを最大限活用する!快適な自宅トレのための3つのコツ

せっかく選んだ最高のトレーニングマット。

その効果を最大限に引き出し、あなたの自宅トレーニングをさらに充実させるための3つの**コツ**をご紹介します。

- トレーニングの開始・終了時に「習慣化のスイッチ」として活用する:マットを敷く行為を「トレーニング開始の合図」に、片付ける行為を「トレーニング終了の合図」にすることで、気分を切り替え、トレーニングを習慣化しやすくなります。

- 必要に応じて複数枚を組み合わせ、「拡張可能なホームジム」を構築する:ダンベルの置き場所、ジャンプスペース、ストレッチゾーンなど、用途に合わせてマットを連結したり、違う種類のマットを組み合わせたりすることで、より機能的なホームジムを作り出せます。

- 手入れを怠らず、清潔な状態を保つことでモチベーションアップ:汗や皮脂が付着しやすいマットは、使用後に軽く拭き、定期的に手入れをすることで、清潔感を保ち、気持ちよくトレーニングを続けられます。

トレーニングマットに関するよくある質問(Q&A)

最後に、トレーニングマットに関するよくある**疑問**にお答えします。

あなたの疑問を解消し、安心して最適な一枚を選びましょう。

- Q1. ヨガマットとトレーニングマット、何が違うの?

- A1. 厳密な定義はありませんが、一般的に「ヨガマット」は薄手でグリップ力が高く、ヨガのポーズの安定感を重視します。

一方、「トレーニングマット」は厚手でクッション性や耐久性、防音性を重視し、筋トレや自重トレーニング、ストレッチなど幅広い用途を想定しています。 - Q2. ダンベルを落としたら、マットは破れませんか?

- A2. 極端に鋭利なものや、非常に高重量のものを高い位置から落とせば、マットも破損する可能性はあります。

しかし、適切な厚みと耐久性のあるマットであれば、通常の範囲での使用や、うっかり落としてしまった程度の衝撃であれば、床へのダメージは大幅に軽減できます。

高重量を扱うなら、より厚手のジョイントマットなどがおすすめです。 - Q3. 床暖房の上で使っても大丈夫ですか?

- A3. 基本的には問題ありませんが、長時間高温に晒されることで、マットの素材が劣化したり、床への色移りが発生したりするリスクがあります。

特にPVC素材は熱に弱い傾向があるため、使用する際はマットの説明書を確認し、定期的にマットを上げて床の状態を確認することをおすすめします。

「部屋がジムに変わった!」感動した私のホームジム化計画

最初はリビングの隅で、YouTubeを見ながら自重トレをするだけだった私。

でも、フローリングが滑るし、クッションがないから膝が痛くなるしで、モチベーションが続きませんでした。

そこで思い切って、リビングの一角に厚手のジョイントマットを敷き詰めてみたんです。

するとどうでしょう!

そこはもう、私の「専用ホームジム」に早変わり。

クッション性があるから、膝や肘への負担も激減。ダンベルを置く時も、床への心配がなくなりました。

部屋の一角に“自分の場所”ができたことで、トレーニングへの集中力も、継続するモチベーションも、劇的に向上したのです。

まとめ:トレーニングマットは、自宅トレの“質”と“継続”を支える縁の下の力持ち

今回は、あなたの自宅トレーニングを次のレベルへと引き上げる「トレーニングマット」の重要性と選び方について徹底解説しました。

最後に、最も重要なポイントを振り返りましょう。

- トレーニングマットは、騒音・床傷・体への負担という自宅トレの三大悩みを解決する

- 厚さ、素材、サイズ、滑りにくさ、手入れのしやすさの5つのポイントで選ぶ

- 高負荷なら厚手の防音性重視、ヨガ・ストレッチならグリップ力とクッション性重視

- 最高のマットは、あなたのトレーニングの質を高め、継続を強力に後押しする

トレーニングは、継続してこそ意味があります。

そして、その継続を支えるのは、**快適で安全な環境**です。

さあ、あなたの自宅トレーニングの「隠れた主役」となる一枚を見つけ、もっと快適に、もっと効果的に、あなたの理想の体を目指しましょう。