「筋トレには食事が大事って聞くけど、PFCバランス…?なんだか難しそう…」「計算とか数字とか苦手だし、自分に必要な栄養素なんてどうやって知るの?もう何を食べたらいいか分からない!」

筋トレを始め、理想の体を目指すすべての人が必ず通る道、それが「食事管理」です。

そして、その核心となるのが**PFCバランス**。

しかし、多くの初心者がこの「PFC」という言葉の響きや「計算」という作業に、高いハードルを感じて挫折してしまいます。

もしあなたが今、そう感じているのなら、この記事はあなたのためのものです。

この記事では、アレルギー反応が出るほど計算が苦手な方でも、今日から実践できるレベルでPFCバランスの計算方法を「世界一わかりやすく」解説します。

難しい専門用語は一切使いません。

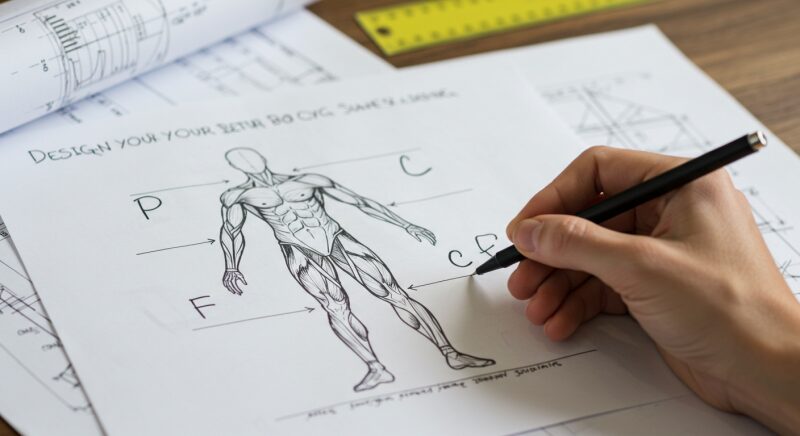

ステップ・バイ・ステップで、あなただけの「理想の体を作る食事の設計図」を一緒に作り上げていきましょう。

この記事でわかること

- なぜ筋トレにPFCバランスが重要なのか、その理由がわかる

- 誰でもできる簡単な4ステップで自分に必要なPFCバランスを計算できる

- 計算した数字を実際の食事に落とし込む具体的な方法と継続のコツがわかる

そもそもPFCバランスとは?筋トレに欠かせない理由を解説

PFCバランスとは、食事から摂るべき3つの主要な栄養素、**P**rotein(タンパク質)、**F**at(脂質)、**C**arbohydrate(炭水化物)の比率のことです。

これらは「三大栄養素」とも呼ばれ、私たちの体を作る上で欠かせない存在。

特に体を資本とするトレーニーにとって、このPFCバランスを理解することは、闇雲にトレーニングするよりも何倍も重要です。

それぞれの役割を車に例えて見てみましょう。

P(タンパク質):筋肉の”材料”になる最重要栄養素

タンパク質は、筋肉、髪、皮膚、爪など、私たちの体そのものを作る主材料です。

車で言えば、ボディやフレームそのもの。

トレーニングで傷ついた筋繊維を修復し、より強く太い筋肉へと成長させるためには、タンパク質が絶対に不可欠です。

F(脂質):ホルモンを作り出す”縁の下の力持ち”

脂質は、体を動かすエネルギー源になるだけでなく、筋肉の成長を促すテストステロンなどのホルモンの材料にもなります。

車で言えば、エンジンをスムーズに動かすためのエンジンオイルのような存在。

摂りすぎは禁物ですが、不足すると体の機能が低下し、トレーニング効果も半減してしまいます。

C(炭水化物):体を動かす”ガソリン”

炭水化物は、脳や体を動かすための主要なエネルギー源。

まさに、車を走らせるためのガソリンです。

トレーニングで重い重量を扱うためのパワーは、この炭水化物から生み出されます。

不足すると、ガス欠で力が出ないばかりか、体は筋肉を分解してエネルギーを作り出そうとするため、絶対に避けなければなりません。

なぜ「バランス」が重要なのか?

どれだけ頑丈なボディ(タンパク質)があっても、ガソリン(炭水化物)がなければ車は走らず、エンジンオイル(脂質)がなければいずれ壊れてしまいます。

3つの栄養素が適切な比率で揃って初めて、体は最高のパフォーマンスを発揮し、効率的に成長してくれるのです。

「PFCバランスを制する者は、筋トレを制する」と言っても過言ではありません。

【4ステップで完了】初心者でも簡単!PFCバランス計算の全手順

お待たせしました。

ここから、いよいよ具体的な計算方法を解説します。

電卓(スマホのアプリでOK)を片手に、ぜひご自身の数値を計算してみてください。

この4ステップさえ踏めば、誰でも自分だけの黄金比率を導き出せます。

STEP1:自分の「基礎代謝量(BMR)」を知ろう

基礎代謝量とは、何もしなくても生命維持のために消費されるカロリーのことです。

以下の簡易式で計算してみましょう。

【ハリス・ベネディクト方程式(簡易版)】

- 男性: 13.397 × 体重(kg) + 4.799 × 身長(cm) – 5.677 × 年齢 + 88.362

- 女性: 9.247 × 体重(kg) + 3.098 × 身長(cm) – 4.33 × 年齢 + 447.593

STEP2:1日の「消費カロリー(TDEE)」を計算しよう

次に、基礎代謝量にあなたの活動レベルを掛け合わせ、1日の総消費カロリー(TDEE)を算出します。

TDEE = 基礎代謝量(BMR) × 活動レベル指数

- レベル1(低い): ほとんど運動しない (在宅ワークなど) → × 1.2

- レベル2(普通): 週1〜3回の軽いトレーニング → × 1.375

- レベル3(高い): 週3〜5回の中程度のトレーニング → × 1.55

- レベル4(非常に高い): 週6〜7回の激しいトレーニング → × 1.725

STEP3:筋トレの目的(増量・維持・減量)を決めて「摂取カロリー」を設定する

算出したTDEEを基準に、あなたの目的に合わせて1日の目標摂取カロリーを決めます。

- 増量(バルクアップ): TDEE + 300〜500 kcal

- 維持(メンテナンス): TDEE ± 0 kcal

- 減量(ダイエット): TDEE – 300〜500 kcal

※初心者のうちは、急激な増減はせず、±300kcal程度から始めるのがおすすめです。

STEP4:三大栄養素のグラム数(g)を算出しよう

最後に、目標摂取カロリーを元に、PFCそれぞれのグラム数を計算します。

栄養素は1gあたりのカロリーが決まっています(P:4kcal, F:9kcal, C:4kcal)。

【PFCグラム数の算出方法】

- P(タンパク質)を決める: 体重(kg) × 2g = タンパク質の目標グラム数

- F(脂質)を決める: 目標摂取カロリー × 20〜25% ÷ 9kcal = 脂質の目標グラム数

- C(炭水化物)を決める:

① (Pのg数 × 4kcal) + (Fのg数 × 9kcal) = PとFの合計カロリー

② 目標摂取カロリー – ① = Cから摂るべきカロリー

③ ② ÷ 4kcal = 炭水化物の目標グラム数

専門家の視点:面倒な計算はツールで自動化しよう

「やっぱり計算が面倒!」と感じた方、ご安心ください。

今は便利な時代で、これらの計算を自動で行ってくれるウェブサイトやアプリがたくさんあります。

「TDEE 計算」や「PFC 計算」と検索すれば、優れたツールがすぐに見つかります。

まずはツールを使って自分の数値を把握し、「なぜその数値になるのか」をこの記事で理解する、という使い方が最も賢く、挫折しにくい方法です。

【目的別】具体的な数値でシミュレーション!あなたのPFCはこれだ

計算式だけではイメージが湧きにくいかもしれません。

ここでは、具体的な人物像を元に、一緒にシミュレーションしてみましょう。

数字で見ることで、自分が「何を」「どれだけ」食べれば良いのかが一目瞭然になります。

例1:体重70kgの男性が筋肉を増やしたい(増量)場合

【条件】30歳、身長175cm、週4回トレーニング(活動レベル1.55)

- 基礎代謝量(BMR): 約1725 kcal

- 消費カロリー(TDEE): 1725 × 1.55 = 約2673 kcal

- 目標摂取カロリー(増量): 2673 + 300 = 約2973 kcal

- PFC計算:

P: 70kg × 2g = 140g (560kcal)

F: 2973kcal × 0.2 = 594kcal → ÷ 9 = 66g

C: 2973 – (560 + 594) = 1819kcal → ÷ 4 = 455g

例2:体重55kgの女性が体を引き締めたい(減量)場合

【条件】28歳、身長160cm、週3回トレーニング(活動レベル1.375)

- 基礎代謝量(BMR): 約1285 kcal

- 消費カロリー(TDEE): 1285 × 1.375 = 約1766 kcal

- 目標摂取カロリー(減量): 1766 – 300 = 約1466 kcal

- PFC計算:

P: 55kg × 2g = 110g (440kcal)

F: 1466kcal × 0.25 = 366kcal → ÷ 9 = 41g

C: 1466 – (440 + 366) = 660kcal → ÷ 4 = 165g

自分の体重と目標に合わせて数値を調整するコツ

上記のシミュレーションを参考に、ご自身の数値を当てはめてみてください。

計算結果はあくまでスタート地点です。

2週間ほど試してみて、体重や見た目に変化がなければ、カロリーを100kcal単位で増減させたり、PFCの比率を微調整したりして、自分だけの最適なバランスを見つけていきましょう。

計算後の最重要課題!「数字」を「食事」に変換する方法

おめでとうございます!これであなたの「食事の設計図」は完成しました。

しかし、本当のスタートはここからです。

計算した数字を実際の食事に落とし込む作業こそが、体を変えるための最も重要なステップです。

主要な食材のPFC含有量を知ろう【食品PFCリスト】

まずは、筋トレ民がよく食べる代表的な食材のPFCを知っておくと便利です。

(※数値は目安です)

| 食材(100gあたり) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |

|---|---|---|---|

| 鶏むね肉(皮なし) | 23 | 2 | 0 |

| 鮭 | 22 | 12 | 0 |

| 卵(1個 約50g) | 6 | 5 | 0 |

| 納豆(1パック 約45g) | 7 | 5 | 5 |

| 玄米(炊飯後) | 3 | 1 | 35 |

| オートミール(乾燥) | 14 | 6 | 69 |

| ブロッコリー | 4 | 0.5 | 5 |

「手のひら計量法」で調理の手間を省く

毎回キッチンスケールで測るのが面倒な場合は、「手のひら」を使った目安の計量法が役立ちます。

- タンパク質(肉・魚): 手のひらの大きさと厚さ ≒ 100g〜150g

- 炭水化物(ご飯・芋類): 握りこぶし1つ分 ≒ 150g〜200g

- 脂質(ナッツ・オイル): 親指の第一関節まで ≒ 大さじ1杯

まずはスケールで測って感覚を掴み、慣れてきたらこの方法を活用しましょう。

食事管理アプリを使えば記録も簡単

最も正確で簡単な方法は、食事管理アプリを活用することです。

「MyFitnessPal」や「あすけん」、「カロミル」などのアプリは、食品名やバーコードをスキャンするだけで自動でPFCを計算・記録してくれます。

レコーディングダイエット効果もあり、モチベーション維持にも繋がります。

エピソード:計算はできた。でも、それからが地獄だった…

僕も最初はそうでした。

ネットで調べて自分のPFCを計算し、「よし、やるぞ!」と意気込んだものの、翌日から途方に暮れました。

「タンパク質140gって、鶏むね肉何グラム?」「この弁当のPFCは…?」と、食べるもの全てが疑問符だらけ。

食材の成分を調べてはメモし、一日中電卓を叩いていました。

1週間でヘトヘトになり、「もう無理だ」と諦めかけました。

その時、藁にもすがる思いで食事管理アプリをダウンロードしたんです。

バーコードをかざすだけで一瞬で記録できる手軽さに、僕は感動しました。

「なんだ、こんなに簡単だったのか」。

テクノロジーを味方につけること、そして完璧を目指さないことが、継続の秘訣だと学びました。

筋トレ初心者がPFC管理で陥りがちな失敗と対策

PFC管理は強力なツールですが、使い方を間違えると挫折の原因にもなります。

ここでは、初心者がやりがちな失敗とその対策を学び、賢く継続していきましょう。

PFC管理は短期決戦ではなく、健康的なライフスタイルを築くための長期的な取り組みです。

失敗例1:完璧主義になりすぎて挫折する

計算した数値に1g単位でこだわろうとすると、食事がストレスになります。

飲み会や外食で計画が崩れただけで「もうダメだ」と全てを投げ出してしまうのは、非常にもったいないことです。

対策は、80点を目指すこと。

1日や1食で見るのではなく、3日間や1週間といったスパンで帳尻を合わせるくらいの気持ちで臨みましょう。

特に完璧主義は挫折の最大の原因です。

失敗例2:「特定の栄養素をゼロ」にする極端な食事

「痩せたいから炭水化物と脂質はゼロ!」といった極端な制限は、健康を害するだけでなく、トレーニングの質を下げ、筋肉の分解を招く最悪の選択です。

全ての栄養素には役割があります。

「抜く」のではなく、「質を選び、量をコントロールする」という考え方が重要です。

失敗例3:カロリーだけ合わせてPFCバランスが崩壊する

目標カロリーを守るために、お菓子やカップラーメンで帳尻を合わせるのはNGです。

同じカロリーでも、プロテインと玄米から摂るのと、ポテトチップスから摂るのでは、体に与える影響は全く異なります。

あくまで「PFCバランス」を整えることが最優先事項だと心得ましょう。

PFCバランスに関するよくある質問(Q&A)

ここでは、PFCバランスに関する初心者の素朴な疑問にお答えします。

疑問点を一つひとつ解消していくことが、挫折しないための秘訣です。

- Q1. 計算は毎日やる必要がありますか?

- A1. 最初の1〜2ヶ月は、感覚を掴むために毎日記録することをおすすめします。

慣れてくれば、「この食事で大体これくらいのPFCだな」と把握できるようになります。

そうなれば、毎日厳密に記録しなくても、大きくバランスを崩すことはなくなるでしょう。 - Q2. 調味料のカロリーも計算に含めるべきですか?

- A2. 厳密に言えば、調味料にもカロリーはあります。

特にマヨネーズ、ドレッシング、砂糖、みりんなどは多用すると無視できないカロリーになります。

最初のうちは気にしすぎなくても良いですが、減量が停滞した時などに見直してみると良いでしょう。

塩、コショウ、ハーブ、スパイスなどはほぼゼロカロリーなので積極的に活用しましょう。 - Q3. お酒を飲んだ日はどう調整すればいいですか?

- A3. アルコール自体にもカロリーがあります(1gあたり約7kcal)。

お酒を飲む日は、そのカロリー分を脂質や炭水化物から差し引いて調整するのが一般的です。

例えば、ビール(350mlで約140kcal)を飲むなら、お茶碗半分の白米(約140kcal)を減らす、といった具合です。

おつまみは揚げ物を避け、枝豆や冷奴、焼き鳥(塩)などを選びましょう。

まとめ:PFCバランスの理解が、あなたの体を変える最短ルート

今回は、筋トレ初心者向けにPFCバランスの計算方法から実践までを「世界一わかりやすく」解説しました。

- PFCとはタンパク質・脂質・炭水化物のことで、それぞれが体にとって重要な役割を持つ。

- 「基礎代謝→消費カロリー→目標カロリー→PFCグラム数」の4ステップで誰でも計算できる。

- 計算後は食事管理アプリなどを活用し、「数字」を「日々の食事」に落とし込むことが重要。

- 完璧を目指さず、80点主義で長期的に継続することが成功のカギ。

PFCバランスの管理は、単なる「面倒な計算」ではありません。

それは、あなたの体という最高の素材を、理想の形に作り上げていくための「設計図」を手に入れる作業です。

今日からPFCという最強のコンパスを手に入れて、理想の体への航海を始めましょう。

その先には、今まで見たことのない、新しい自分との出会いが待っています。

エピソード:設計図を手に入れた僕の「変化」

PFC管理を始めて3ヶ月。

僕の体は、そして人生は、確実に変わり始めました。

以前は、ただ闇雲に鶏肉を食べ、プロテインを飲むだけでした。

しかし今は、自分に必要な炭水化物や脂質を、適切なタイミングで戦略的に摂取できるようになりました。

トレーニングの重量は面白いように伸び、鏡に映る自分の体に、ハッキリとした変化が見えるのです。

食事の選択に迷いがなくなり、自信が生まれました。

この自信は、トレーニングだけでなく、仕事やプライベートにも良い影響を与えてくれています。

PFCバランスは、単なる栄養管理術ではありませんでした。

それは、自分の体と向き合い、目標達成のプロセスを学ぶ、最高の自己投資だったのです。