「ジムに着いたら、いきなりベンチプレス開始!時間ないし、アップなんて面倒くさい!」

「トレ前のストレッチって、アキレス腱伸ばしたりするやつでしょ?あれやると逆に力入らなくなるって聞いたけど…」

「クールダウン?汗だくだし早くシャワー浴びたいから、そんなのやったことないな…」

筋トレの効果を最大化し、かつ安全に続けるために、あなたはトレーニング前後の「準備」と「締め」をどれだけ重要視していますか?

「時間がないから」「面倒くさいから」と、ウォームアップやクールダウンをおろそかにしている人も多いのではないでしょうか。

あるいは、良かれと思ってやっているトレ前の「入念なストレッチ」が、実はあなたのパフォーマンスを低下させている可能性すらあります。

ウォームアップとクールダウンは、決して「時間の無駄」ではありません。

それらは、あなたの体を怪我から守り、その日のトレーニングの質を高め、そして長期的な成長をサポートするための、極めて重要な「戦略的プロセス」なのです。

この記事では、なぜウォームアップとクールダウンが必須なのかという科学的根拠から、絶対にやってはいけないNG行動、そしてあなたのトレーニング効果を劇的に変える「正しいウォームアップ&クールダウンの実践ステップ」まで、完全網羅で解説します。

もう「なんとなく」の準備運動・整理運動はやめましょう。

この記事でわかること

- なぜ筋トレ前にウォームアップが絶対に必要で、クールダウンも重要なのか

- 筋トレ前にやってはいけないNG行動(静的ストレッチのリスク)

- 怪我を予防しパフォーマンスを高める、具体的で効果的なウォームアップ&クールダウンの手順

なぜウォームアップ(準備運動)は「必須」なのか?

「軽く体を動かすだけでしょ?」と思われがちなウォームアップ。

しかし、その数分〜十数分の準備が、あなたのトレーニングの質と安全性を根底から支えます。

① 体温と血流の向上(筋肉と関節の潤滑油)

ウォーミングアップの最も基本的な効果は、文字通り体を「温める」ことです。

体温が上昇すると、筋肉への血流が増加し、酸素や栄養素が効率よく供給されるようになります。

また、関節の動きを滑らかにする「関節液」の分泌も促され、筋肉と関節がスムーズに、かつ連動して動くための「潤滑油」のような役割を果たします。

② 関節可動域(ROM)の拡大(より深く、より安全に)

適切なウォームアップは、筋肉や腱の柔軟性を一時的に高め、関節の可動域(Range of Motion)を広げます。

例えば、股関節周りをしっかりと動かすことで、スクワットでより深く、かつ安全にしゃがめるようになります。

広い可動域でトレーニングを行うことは、筋肥大効果を高める上でも非常に重要です。

③ 神経系の活性化(パフォーマンス向上へのスイッチ)

運動を行う際、脳から筋肉へ「動け!」という指令が神経を通じて伝わります。

ウォームアップは、この「神経系」を目覚めさせ、スムーズな指令伝達を促す効果があります。

これから行う動作(例:スクワットの動き)を軽い負荷で反復することで、神経回路が活性化し、メインセットでより大きな力を、より正確に発揮できるようになるのです。

④ 怪我のリスクを劇的に低減(筋肉・腱の断裂予防)

冷えて硬い状態の筋肉や腱は、ゴムと同じで、急に強い力がかかると「ブチッ」と切れやすくなります(肉離れ、腱断裂など)。

ウォームアップで体温と血流を高め、筋肉や腱の柔軟性を向上させることは、これらの深刻な怪我のリスクを劇的に低減させます。

安全なくして、トレーニングの継続はありません。

筋トレ前の「NG」行動:静的ストレッチはやるな?

「トレーニング前は入念にストレッチ!」。

これは、一昔前の常識だったかもしれません。

しかし、最新の研究では、筋トレ「前」に行うストレッチの種類によっては、逆効果になる可能性が指摘されています。

静的ストレッチが筋力・パワー出力を低下させる可能性

「静的ストレッチ」とは、反動を使わず、筋肉を一定時間(例:30秒)ゆっくりと伸ばし続ける、一般的なストレッチ(例:アキレス腱伸ばし、開脚)のことです。

この静的ストレッチをトレーニング「前」に行うと、筋肉の緊張が過度に緩んでしまい、その後の筋力(最大挙上重量)やパワー(瞬発力)の発揮が、一時的に低下する可能性があるという研究結果が多く報告されています。

(※ただし、極端に体が硬い人が可動域を確保するために行う場合は、有効な場合もあります)

トレ前は「動的ストレッチ」が正解

では、トレ前は何をすべきか?

答えは「動的ストレッチ(ダイナミックストレッチ)」です。

これは、体をリズミカルに動かしながら、関節の可動域を広げ、筋肉を温めていくストレッチ方法です。

(例:腕回し、肩回し、レッグスイング、軽いジャンプなど)

動的ストレッチは、静的ストレッチと異なり、筋力やパワー出力を低下させることなく、むしろ神経系を活性化させ、パフォーマンス向上に繋がると考えられています。

実践!効果的なウォームアップ「5ステップ」

では、具体的にどのような流れでウォームアップを行うのが効果的なのでしょうか?

以下の5つのステップを参考に、あなたのトレーニングに取り入れてみてください。(合計10〜20分程度)

① 軽い有酸素運動(5-10分):心拍数を上げ、全身を温める

まずは、ランニングマシン(軽いジョギング)、エアロバイク、クロストレーナーなどで、軽く息が弾み、汗ばむ程度の有酸素運動を行います。

目的は、全身の体温と心拍数を上げ、血流を促進すること。

ここで疲れてしまうほど強度を上げる必要はありません。

② 動的ストレッチ(関節回し、レッグスイング等):可動域を広げる

体が温まってきたら、「動的ストレッチ」で関節周りをほぐし、可動域を広げます。

・上半身:腕回し(前回し・後ろ回し)、肩回し、胸の開閉、体側伸ばしなど。

・下半身:股関節回し(内外)、レッグスイング(前後・左右)、膝回し、足首回しなど。

特にその日鍛える部位に関連する関節を重点的に、リズミカルに行いましょう。

③ フォームローラー(任意:ターゲット部位の筋膜リリース)

必須ではありませんが、フォームローラーを持っているなら、ここで活用するのも非常に効果的です。

その日鍛える部位(例:脚の日なら太ももやお尻)の筋膜をリリースすることで、筋肉の滑走性を高め、さらなる可動域向上とパフォーマンスアップが期待できます。

(各部位30秒程度、やや速めのテンポで)

④ メイン種目の「アップセット」(超軽量から徐々に):神経と筋肉を目覚めさせる

その日最初に行うメイン種目(例:スクワット)を、非常に軽い重量(バーだけなど)から始め、徐々に重量を上げていく「アップセット」を行います。

これは、重い重量に体を慣らし、正しいフォームを確認し、神経系に「これからこの動きで力を出すぞ」という指令を送るための重要なステップです。

(例:バーのみ×10回 → 40kg×8回 → 60kg×5回 → 80kg×3回 → メインセット100kg×5回…)

⑤ ターゲット筋の「アクティベーション」種目(例:バンドウォーク):狙う筋肉への意識を高める

特に意識しにくい筋肉(例:お尻の中殿筋)を使う種目の前に、トレーニングチューブなどを使って軽い負荷でその筋肉だけを狙って動かし、「目覚めさせる(活性化させる)」種目です。

これにより、メイン種目でその筋肉をより意識しやすく(マインドマッスルコネクションを高める)なります。

(例:スクワット前にお尻を狙ったバンドウォークやヒップアブダクションを行う)

アップセットをサボって潰れた日

僕は、ベンチプレスで自己ベストの100kgに挑戦する日でした。

早く挙げたくて、軽い有酸素とストレッチだけ済ませ、いきなり80kg×5回、90kg×1回と、急ピッチでアップを進めました。

そして、いざ100kg!

ラックから外した瞬間、「…重い!」。

胸まで下ろしたものの、体が重さに全く慣れておらず、押し返すことができずに潰れてしまいました。

情けなさと悔しさでいっぱいでした。

隣で見ていたベテラントレーニーの方が、「アップ、急ぎすぎだよ。

メインの前に、もっと軽い重量で丁寧に体を起こしてあげないと、神経も起きてこないし、怪我するよ」とアドバイスをくれました。

僕は、アップセットが単なる「ウォーミングアップ」ではなく、高重量を挙げるための「神経系の準備」でもあることを、その時初めて理解しました。

焦りは禁物。

地道な準備こそが、結果を出すための最短ルートなのだと学びました。

なぜクールダウン(整理運動)も重要なのか?

激しいトレーニングを終えた後、「やっと終わったー!」とすぐにシャワーに直行していませんか?

実は、トレーニング後の数分間の「クールダウン」が、あなたの回復と長期的な成長を左右します。

① 疲労回復の促進(疲労物質の除去)

トレーニングによって筋肉内に溜まった疲労物質(乳酸など)は、血流によって運び去られ、分解されます。

クールダウンとして軽い有酸素運動などを行うことで、トレーニング後も血流を穏やかに保ち、疲労物質の除去をスムーズにする効果が期待できます。

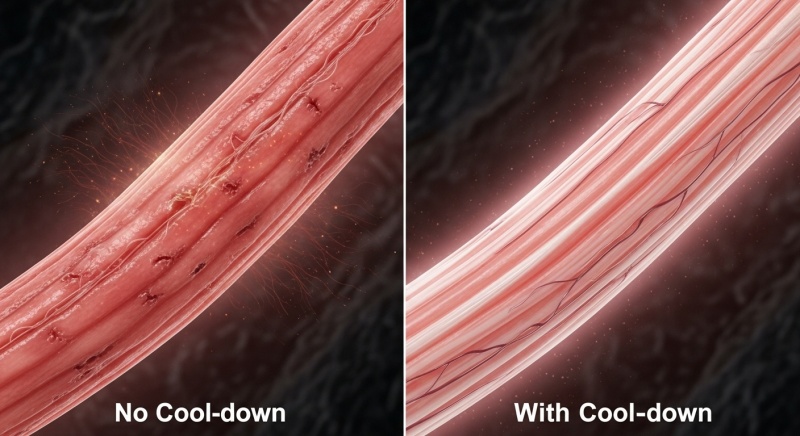

② 筋肉の柔軟性維持・向上(トレーニング後の硬直を防ぐ)

トレーニング後の筋肉は、興奮し、硬直しやすい状態にあります。

この状態で放置すると、筋肉が硬いままになり、柔軟性の低下や怪我の原因にもなりかねません。

クールダウンで静的ストレッチを行うことは、筋肉の緊張を和らげ、柔軟性を維持・向上させるのに役立ちます。

③ 心拍数を穏やかに戻し、心臓への負担を軽減

激しい運動の後に急に動きを止めると、心臓に負担がかかる可能性があります。

クールダウンで心拍数を徐々に平常時に戻していくことで、体への負担を軽減し、安全にトレーニングを終えることができます。

実践!効果的なクールダウン「3ステップ」

トレーニング後のクールダウンは、リラックスして行うことがポイントです。(合計5〜15分程度)

① 軽い有酸素運動(5分程度):呼吸を整える

ウォーキングや、非常に軽い負荷でのエアロバイクなどを5分程度行います。

目的は、激しい運動で上がった心拍数と呼吸を、徐々に落ち着かせること。

汗が引いてくるのを感じながら、リラックスして行いましょう。

② 静的ストレッチ(使った筋肉をゆっくり伸ばす):柔軟性向上とリラックス

ここで登場するのが「静的ストレッチ」です。

トレーニングで使った筋肉(例:胸トレの日なら大胸筋、肩の前部、三頭筋)を中心に、反動を使わず、「気持ちいい」と感じる範囲でゆっくりと30秒程度伸ばします。

深い呼吸をしながら行うことで、リラックス効果が高まります。

(※トレ前はNGでしたが、トレ後はOK、むしろ推奨されます)

③ フォームローラー(任意:筋膜リリースで回復促進)

フォームローラーを持っているなら、クールダウンの仕上げとして活用するのも非常に効果的です。

トレーニングで硬くなった筋肉や筋膜を筋膜リリースでほぐすことで、血行を促進し、さらなる疲労回復と柔軟性向上が期待できます。

(各部位30〜60秒程度、ゆっくりと)

ウォームアップ・クールダウンに関するQ&A

最後に、よくある疑問にお答えします。

Q1. 時間がない時はどうすれば?(最低限やるべきこと)

A1. ウォームアップは絶対に省略しないこと!クールダウンは短縮してもOK。

時間がない場合でも、最低限、軽い有酸素運動(3分)+動的ストレッチ(2分)+メイン種目のアップセット(軽い重量で1〜2セット)は必ず行いましょう。

怪我のリスクを考えれば、ウォームアップを削るという選択肢はありません。

クールダウンは、静的ストレッチを短時間(各部位15秒程度)行うだけでも効果はあります。

Q2. どのくらい時間をかけるべき?(目安)

A2. ウォームアップ:10〜20分、クールダウン:5〜15分程度が目安です。

ただし、個人の体調やその日のトレーニング内容によって調整しましょう。

特に寒い日や、高重量を扱う日は、ウォームアップに時間をかけるのが賢明です。

Q3. 毎回必要?(特に軽いトレーニングの日)

A3. はい、毎回行うことを強く推奨します。

軽いトレーニングの日であっても、体を動かす前には必ず準備が必要ですし、トレーニング後にはケアが必要です。

強度に応じて時間を短縮するのはOKですが、「全くやらない」というのは避けましょう。

習慣化することが大切です。

クールダウンをサボった僕の「ガチガチの脚」

僕は、トレーニングが終わったらすぐにシャワーを浴びて帰るタイプでした。

クールダウンなんて、時間の無駄だと思っていました。

特に脚トレの後は、疲労困憊で一刻も早く帰りたかったのです。

しかし、ある時期から、脚トレの翌々日になっても、太ももがパンパンに張って「ガチガチ」になり、可動域が狭まっているのを感じるようになりました。

ストレッチをしても、なかなか柔らかくならない。

そのせいで、次の脚トレの質も下がっていました。

「これが回復の遅れか…」と悩んでいた時、クールダウンの重要性を知りました。

試しに、脚トレの後に5分だけバイクを漕ぎ、その後、太もも前後の静的ストレッチとフォームローラーを入念に行ってみました。

すると、翌日の筋肉痛の質が明らかに違う。

痛みはあるものの、「ガチガチ」ではなく、動かせる範囲の痛み。

そして、翌々日にはかなり回復していました。

たった10分のクールダウンが、これほどまでに回復を早めるとは。

トレーニングは「やりっぱなし」ではダメなのだと、痛感しました。

まとめ:「準備」と「締め」があなたのトレーニングを完成させる

トレーニングそのもの(メインセット)が「主役」であることは間違いありません。

しかし、その主役を輝かせ、最高のパフォーマンスを発揮させ、そして無事に舞台から降ろすためには、「ウォームアップ」という名の「準備」と、「クールダウン」という名の「締め」が不可欠なのです。

最後に、その重要性を再確認しましょう。

- ウォームアップは「必須」:怪我予防、パフォーマンス向上、神経系の活性化のために、軽い有酸素+動的ストレッチ+アップセットを必ず行う。

- トレ前の「静的ストレッチ」はNG:筋力低下のリスクあり。

- クールダウンも「重要」:疲労回復促進、柔軟性維持、心臓への負担軽減のために、軽い有酸素+静的ストレッチ(+フォームローラー)を行う。

- 時間がない時も「省略」しない:短縮してでも、最低限の準備と締めは行う習慣をつける。

ウォームアップとクールダウンをあなたのトレーニングルーティンの一部として完全に組み込むこと。

それが、あなたが怪我のリスクから解放され、常に高いパフォーマンスを発揮し、長期的に成長し続けるための、最も確実な道となるはずです。